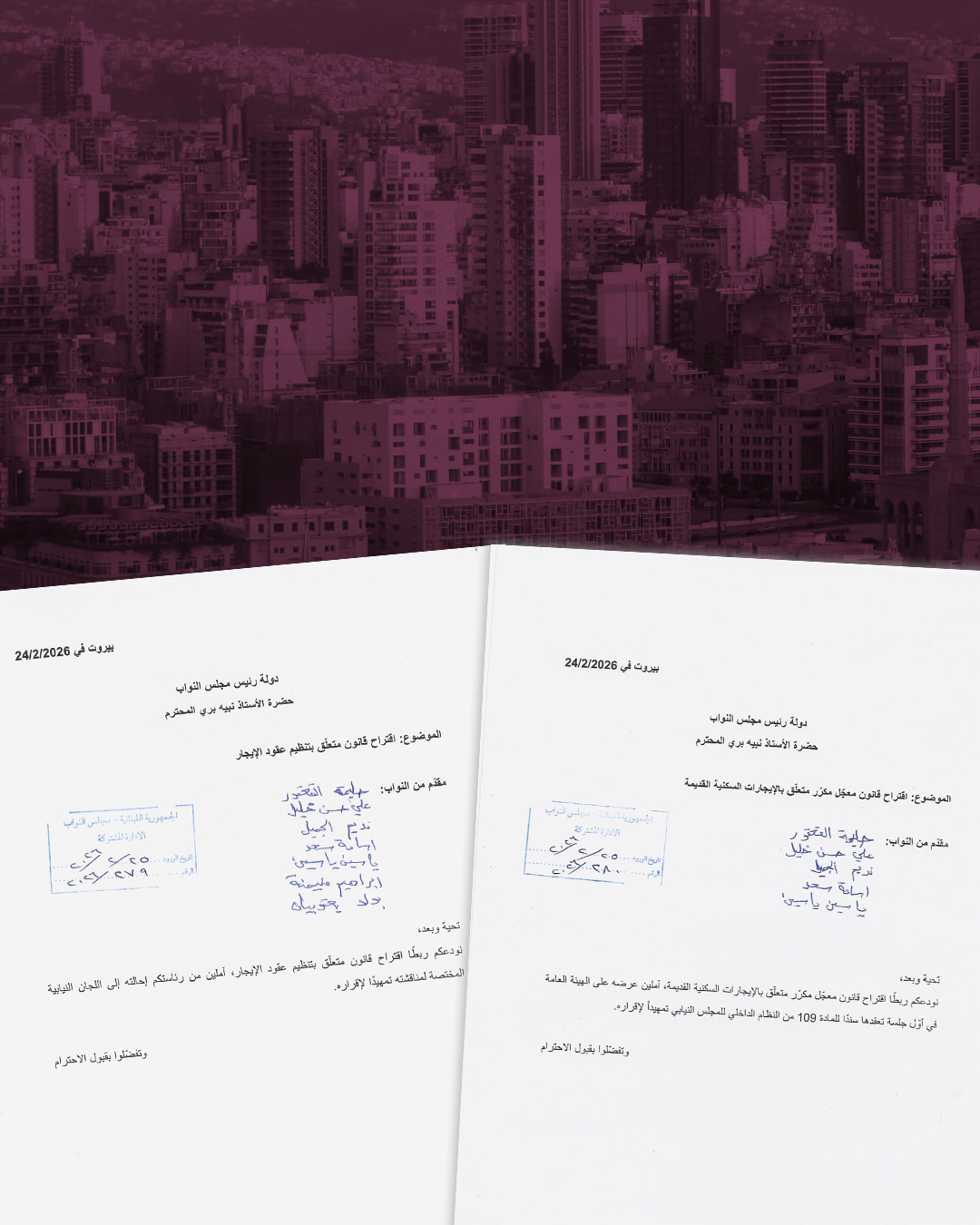

تجديد دوري لرخص الإشغال الجديدة: إغفال لتدهور النسيج العمراني القائم

08/07/2025

تعليق مشترك بين المرصد البرلماني في المفكرة القانونية وأشغال عامّة

باختصار، ما هو القانون المقترح؟

يرمي اقتراح القانون إلى تحديد مدة رخصة الإشغال الجديدة - للأبنية المرخصة بعد نفاذ المقترح - بعشر سنوات، تُجدَّد بعدها كل خمس سنوات بهدف التأكّد من صلاحية الأبنية للإشغال والحفاظ على سلامة المواطنين والسلامة العامة. ويتمثل التعديل بشكل خاص في إضافة فقرة إلى البند الأول من المادة السادسة من قانون البناء رقم 644 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148/1983) والذي لا يحدد أي مدة صلاحية رخصة الإشغال النهائية (السكن).

ما هي الأسباب الموجِبة التي يذكرها القانون؟

- لما كان قانون البناء قد تناول رخصة الإشغال النهائية (السكن) التي تصدر بعد توافر شروط جرى تحديدها في القانون وفي مرسومه التطبيقي.

- لما كانت رخصة الإشغال النهائية فور الاستحصال عليها، تُنتج حقوقاً مكتسبة للمستفيدين منها، إلا أن هذه الحقوق لا يتذرّع بها في حال تضرُّر البناء وتشكيله خطراً على السلامة العامة.

- لما كان لبنان يشهد حالات متعدّدة من انهيار لمبانٍ وخطورة انهيار غيرها نتيجة عدم استيفاء الشروط الفنية المطلوبة عند تشييد الأبنية وفوضى الخرسانة، أو بسبب الظروف الطبيعية واحتمال التعرّض لزلازل ولتفجيرات مفاجأة أو لاعتداءات عسكرية تسببت بضرر بالعديد من المباني دون معرفة حجم الخطر الكامن والذي من شأنه التسبب بكوارث إذا لم تجر المعالجة.

- لما كان هذا الواقع المهدد للسلامة العامة يشكّل حالة طارئة تستوجب المعالجة الجدية عن طريق مؤسسات الدولة ووفقاً لأطر قانونية وعملية، واضحة وصريحة وعادلة.

- لما كان اعتماد رخصة الإشغال النهائية (السكن) كمؤشر أولي للكشف على الأبنية المشيدة، بانتظار معالجة تلك المبنية خلافاً للقانون من قبل السلطات المعنية، من شأنه أن يطلق خطة معالجة وإنقاذ وطنية، وبالتالي تأمين سلامة الشاغلين والسلامة العامة، مع ما تشكل هذه الإجراءات من مسح متتالٍ لجميع الأبنية الحائزة على رخص الإشغال بشكلٍ يراعي الأقدمية.

- لما كان تجديد رخصة الأشغال النهائية يؤدي إلى تأمين سلامة عامة مستدامة بشكلٍ آلى وممنهج ونظامي يؤدي في النهاية إلى تأمين مستوى مجدٍ من السلامة العامة وبالتالي حفظ حياة المواطنين ودرء الخطر المحدق عنهم.

أيّ نواب اقترحوا القانون؟

النائب ابراهيم منيمنة

النوع

اقتراح قانون

الفاعلون

الإدارات الفنية المختصة في المديرية العامة للتنظيم المدني، المالكين

المناطق المتأثرة

كافة الأراضي اللبنانية

لتحميل القانون

اقتراح قانون يرمي إلى إضافة فقرة إلى البند الأول من المادة السادسة من قانون البناء رقم 644 تاريخ 11/2/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148/1983)

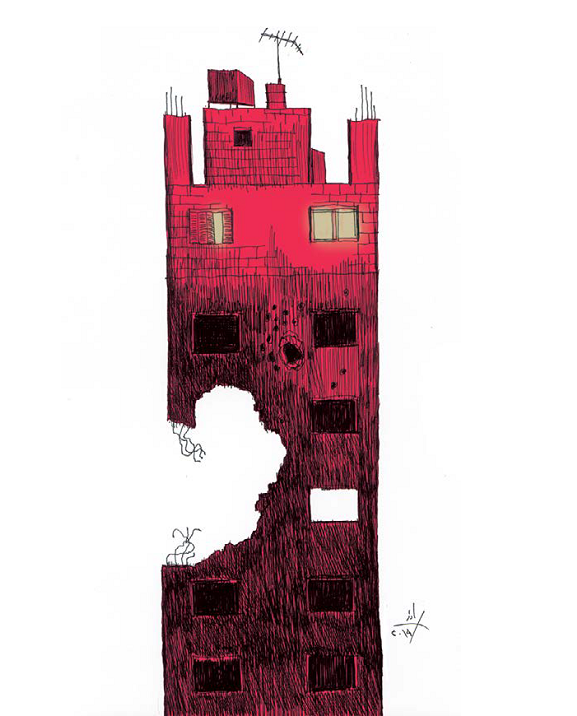

في أوائل عام 2023، أيقظ النشاط الزلزالي المخاوف من سقوط المباني في لبنان، بالأخصّ في مدينة طرابلس. ثم شهدنا سلسلة من انهيارات المباني في أواخر عام 2023، لم تنحصر في طرابلس، لا بل امتدّت على مناطق مختلفة ووصل عددها إلى 9 انهيارات كلية أو جزئية خلال مدة 6 أشهر. مع العلم أنّ انهيارات المباني لم تبدأ عام 2023، فقد تكرّرت حالات الانهيار في أحياء مدينتي طرابلس والميناء، كما وغيرها من المناطق، أبرزها منطقة الأشرفية. لكن وتيرة هذه الانهيارات تزايدت بشكلٍ خطير، ولم تعد تقتصر على المباني التاريخية، ومن المتوقّع أن تتفاقم، بالأخصّ مع تبعات العدوان الإسرائيلي الأخير والمستمر الذي ترك عدداً من الأبنية المدّمرة وأخرى متصدّعة، في ظلّ عدم وضوح خطة إعادة الإعمار حتى الآن.

ترتبط هذه الحالات بسياق أوسع، حيث يوجد في لبنان – بحسب الهيئة اللبنانية للعقارات – ما لا يقل عن 18 ألف مبنى آيل للسقوط. وبحسب أرقام تقدمت بها 40% من البلديات في لبنان، وذلك بعد زلزال تركيا 2023، تبين وجود 5،000 مبنى مهدد بالانهيار. من جهة أخرى، تشير أرقام خلصت إليها جمعية سلامة المباني إلى وجود 16،260 مبنى مهدد بالانهيار. تبقى هذه الأرقام تقديرات إحصائيّة وليست ناتجة عن مسحٍ تقنيّ وشامل، بحيث لا تتوفّر فعلياً معطيات وبيانات واضحة ودقيقة حول أعداد المباني الآيلة للسقوط، وليس هناك مسح شامل للأبنية المهدّدة حتّى اليوم، أقلّه في المدن ذات الكثافة السكانيّة المرتفعة، نتيجة تقاعس الجهات الرسمية عن إجراء المسوح الميدانية الشاملة للأبنية المهددة بالانهيار.

في هذا السياق، تقدّم النائب ابراهيم منيمنة في 14 نيسان 2025 باقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون البناء وإضافة فقرة ضمن المادة المتعلقة برخصة الإشغال النهائية (السكن) الجديدة - للأبنية المرخصة بعد نفاذ المقترح - بهدف تحديد مدتها بعشر سنوات تجدد بعدها كل خمس سنوات بهدف التأكد من صلاحية الأبنية للإشغال والحفاظ على سلامة المواطنين والسلامة العامة.

على الرغم من أن الاقتراح المقدم يحمل هدفًا إيجابيًا وهو "الوصول إلى تأمين الحد الأقصى من السلامة العامة والحماية للمواطنين ودرء الخطر المحدق بهم الذي يمكن أن ينتج عن انهيار العديد من الأبنية الآيلة للسقوط" كما ورد ضمن أسبابه الموجبة، إلا أنّه غير واضح ومنفصل عن الواقع الحالي، وعن وضع آلاف المباني المعرّضة للانهيار والتي تحتاج إلى معالجة طارئة وملحة ضمن خطة شاملة ومتكاملة. وقد أوضح النائب خلال حديثٍ سريع معه، أنه قانون وقائي أو استباقي يعالج حصرياً الرخص الجديدة (التي تصدر بعد إقرار القانون)، وليس له مفعول رجعي. والواضح أن الإشكاليات المصاحبة لهذا الاقتراح في جوهره تتعدّى الهدف الإيجابي أو حُسن النية وراء تقديمه، وهو ما سنفصّلّه في سياق هذا النص.

اقتراح تجديد رخصة الإشغال وخلفياته

يتضمّن هذا القانون مادة واحدة تقوم على إضافة فقرة إلى البند الأول من المادة السادسة من قانون البناء رقم 644 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي برقم 148/1983) المتعلقة برخصة الإشغال النهائية (السكن). بحسب القانون بشكله الحالي، وبعد الانتهاء من عملية البناء، على المالك أن يتقدّم من الإدارة الفنية المختصة بطلب الحصول على رخصة الإشغال مرفقاً بالمستندات المطلوبة وخرائط الأشغال المنفذة في حال وجود تعديلات على البناء المرخص مسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين، بالإضافة إلى إفادة من المهندسين المعنيين كلٌّ حسب اختصاصه طبقاً للترخيص أو التعديل المنفّذ. وتعطى الرخصة بعد موافقة الإدارات الفنية المختصة، وبعد أن تكون قد دفعت الرسوم والغرامات، إذا وجدت.

ومن ضمن الأهداف الأساسية لرخصة الإشغال، تسجيل الإنشاءات ضمن الأملاك المبنية ودفع الضرائب، ليصبح بالإمكان فرز الشقق وبيعها والسكن فيها (أي للتأكيد أنّ البناء صالح للسكن). بهذا، يُحظر بيع أو انتقال أو التفرغ عن أجزاء الأبنية غير الحائزة على رخصة إشغال نهائية. كما يُحظر إشغال البناء بعد انقضاء مهلةٍ لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهلة الترخيص بالبناء ما لم يتم الاستحصال على رخصة الإشغال النهائية.

أمّا الطرح الحالي، فيقترح تجديد هذه الرخصة - للأبنية المرخصة بعد نفاذ المقترح - بعد انقضاء عشر سنوات على الاستحصال عليها، وذلك بعد الكشف على البناء من قبل الجهات المختصة وفقاً للآليات المعتمدة في الاستحصال على رخصة الإشغال النهائية، وعلى أن تجدَّد بعدها كل خمس سنوات. وفي حال تبين عدم صلاحية البناء للإشغال لا تجدد الرخصة ويكلف أصحاب العلاقة القيام بالإصلاحات والإجراءات اللازمة، على أن تحدد بمرسوم يُتَّخَذ بناءاً لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد إستطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني الشروط والإجراءات والمستندات المعتمدة لتجديد الرخصة، بما فيها تحديد آلية وأطر معالجة الإشكالات التي قد تطرأ بمعرض تحديد المسؤوليات، وكذلك الدعم الاجتماعي للأشخاص ذوي الدخل المحدود والأكثر فقراً.

بحسب الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح، يشهد لبنان منذ فترة حالات متعددة من انهيار لمبانٍ وخطورة انهيار غيرها سواء نتيجة عدم استيفاء الشروط الفنية المطلوبة عند تشييد الأبنية وفوضى الخرسانة، أو بسبب الظروف الطبيعية واحتمال التعرض لزلازل، أو لتفجيرات مفاجأة، أو لاعتداءات عسكرية تسبب بضرر بالعديد من المباني دون معرفة حجم الخطر الكامن والذي من شأنه التسبب بكوارث إذا لم تجر المعالجة. كما أنّ هذا الواقع المهدد للسلامة العامة يشكل حالة طارئة تستوجب المعالجة الجدية عن طريق مؤسسات الدولة ووفقاً لأطر قانونية وعملية، واضحة وصريحة وعادلة. وهو ما أوجب اقتراح القانون.

ويعتبر الاقتراح أنّ الاعتماد على رخصة الإشغال النهائية كمؤشر أولي للكشف على الأبنية المشيدة، بانتظار معالجة تلك المبنية خلافاً للقانون على كافة الأراضي اللبنانية من قبل السلطات المعنية، من شأنه أن يطلق خطة معالجة وإنقاذ وطنية وذلك من خلال تكليف المواطنين بتجديد رخص الأشغال ليتم الكشف على البناء وتأكيد صلاحيته للإشغال وبالتالي تأمين سلامة الشاغلين والسلامة العامة؛ مع ما تشكّل هذه الإجراءات من مسح متتالٍ لجميع الأبنية الحائزة على رخص الإشغال بشكلٍ يراعي الأقدمية. وأنّ إعادة تجديدها كل خمس سنوات يؤدي إلى تأمين سلامة عامة مستدامة بشكل آلي وممنهج ونظامي.

بين درء المخاطر المستقبلية وتجاهل التدهور القائم

تبدو الأهداف من وراء هذا الاقتراح مشروعة كونه اقتراحًا وقائيًا لتأمين السلامة العامة بالنسبة للمباني الجديدة، لكن تنبثق عنه إشكاليات عدّة، سنتوسع في شرحها فيما يلي، أبرزها أنّه يتعاطى مع رخص الإشغال المستقبلية ويتغاضى عن المباني الموجودة والخطر الداهم الحالي الذي يهدد سلامة المواطنين/ات، والعوامل التي ساهمت في تدهور البيئة العمرانية في لبنان والأسباب الأساسية وراء الانهيار المتزايد للمباني.

١. ضبابية الطرح وتباينه مع الأسباب الموجبة

لا يبدو واضحاً من خلال نص القانون المقترح أنّه يتناول حصرياً رخص الإشغال الجديدة، ولم يُذكر ذلك صراحةً ضمن القانون، خصوصاً أنّه يقوم على تعديل مادة ضمن قانون البناء الموجود والمعمول به أساساً. ففي اتصالٍ مع النائب منيمنة، أوضح لنا أنّ لا مفعولاً رجعياً للاقتراح، وأنّه لا ينطبق على الرخص والمباني القديمة، إنما فقط على المباني الجديدة، على أساس مبدأ عدم رجعية القوانين الذي يعني أنّه متى أُقرّ العمل بأحكام قانون جديد فإن أحكامه تصبح سارية من يوم نفاذه، ومتى أقرّ المشرع قانوناً جديداً فإن ذلك القانون لا يُطبق على الوقائع والأحداث التي سبقته زمنياً بل يكتفي فقط بالتسلط على كل تلك اللاحقة له. كما أوضح أنّ هدف القانون هو استباقي ووقائي خوفاً من مواجهة المشاكل نفسها التي نواجهها اليوم فيما خصّ انهيار المباني وتدهور البيئة المبنية، وحرصاً على إدخال ثقافة الصيانة إلى المجتمع، وهو ما يبدو إيجابياً.

إلا أن هذا التفسير لا نجده لا في الأسباب القانونية ولا في متن الاقتراح، فضلاً عن أنه لا يصح من الناحية القانونية، حيث ينحصر تطبيق مبدأ عدم رجعية القوانين على المجالين الجنائي والضريبي.

وما يزيد من ضبابية المقترح هو ما ورد في الأسباب الموجبة حيث ورد ما يستشف منه أنه يسعى إلى معالجة أوضاع المباني القديمة. فقد ورد أنّ "لبنان يشهد حالات متعدّدة من انهيار لمبانٍ وخطورة انهيار [...] والذي من شأنه التسبب بكوارث إذا لم تجر المعالجة"، و"لما كان هذا الواقع المهدد للسلامة العامة يشكّل حالة طارئة تستوجب المعالجة الجدية"، كما و"مع ما تشكل هذه الإجراءات من مسح متتالٍ لجميع الأبنية الحائزة على رخص الإشغال بشكلٍ يراعي الأقدمية".

٢. إهمال الواقع العمراني القائم وتدهوره

الإشكالية الأساسية الثانية وراء هذا الاقتراح هي أنه على فرض أنه ينحصر في المباني الجديدة كما صرح بذلك النائب منيمنة، فإنه يتغاضى عمّا هو مبني فعلياً ويحتاج للمعالجة الفورية. ومن الناحية الإجرائية، يثير هذا التوجه تساؤلات جدية حول أولوية تفعيل الموارد البشرية والتقنية للأجهزة الرسمية المعنية، ولا سيما الإدارات الفنية المختصة في المديرية العامة للتنظيم المدني، لتنفيذ مهام الكشف على المباني الجديدة (بعد 10 سنوات) في ظلّ وجود آلاف المباني المعرضة للانهيار. أليس من الأجدى والأكثر واقعية توجيه الجهود نحو المباني الأقدم، أو تلك التي تُظهر بوادر خلل إنشائي أو تدهور في بنيتها التحتية، باعتبارها الأكثر عرضة للانهيار والأخطر على السلامة العامة؟

وليس هذا المقترح وحده الذي يتغاضى عن الواقع الحالي. إذ أن مرسوم السلامة العامة رقم 14293 / 2005، أيضاً لا يلحظ إلزامية تطبيق شروط السلامة العامة وأصولها على الأبنية القائمة قبل تاريخ صدور القانون وتعديله، وذلك بالرغم من أن المدن اللبنانية التي نعيش فيها تاريخية وقديمة، وأن المساكن الرئيسية التي تقع ضمن مبانٍ سكنية يزيد عمرها عن 25 سنة وهي تُشكّل 84.4 % من المساكن الرئيسية على مستوى لبنان[1]. يغض هذا المقترح أيضاً النظر عمّا هو موجود ويُبقي على النسبة الأكبر من أبنية لبنان السكنية وغير السكنية ومُستخدميها عُرضةً للتدهور أو الانهيار أو لمخاطر الزلازل وغيرها، ويُعطي الأولوية للمباني الجديدة.

بحسب النائب منيمنة، تحتاج المباني القديمة إلى خطة حكومية، وأنّه موضوعٌ واسع ويحتاج إلى تقسيم هذه المباني إلى عدّة فئات وإيجاد حلول على هذا الأساس، لا سيما بالنظر إلى المستأجرين القدامى وعدم قدرتهم على الصيانة. ويأتي الاقتراح الحالي لينظر في وضع المباني الجديدة بانتظار هذه الخطة بالنسبة لما هو موجود.

٣. إشكاليات الانطلاق من الآليات الحالية لرخص الإشغال

يطمح الاقتراح إلى أن يكون جزءاً من الحلّ لمشكلة سلامة المباني، لكنه يختصر ذلك بالكشف من خلال تجديد رخصة الإسكان وهو ما لا يبدو لنا كافياً. بحسب النائب، تمّ تحديد مدّة عشر سنوات لتجديد الرخص نظراً لانقضاء مسؤولية المهندس\ة بعد عشر سنوات الحصول على رخصة الإسكان، بالإضافة لأسباب تقنية أخرى. مع العلم أنّه بعد 10 سنوات، يتمّ تلف الخرائط التنفيذية المقدمة مع أمر المباشرة في نقابة المهندسين وذلك مربوط بالمسؤولية العشرية للمهندس\ة.

وهنا لا بدّ من الإشارة، وبحسب مقابلة مع المهندس راشد سركيس حول أنواع التراخيص ومساراتها، أنّه للحصول على رخصة الإشغال النهائية، يقوم التنظيم المدني بالكشف المعماري (architectural) فقط وليس من الناحية الإنشائية، بحسب خرائط الرخصة الأساسية، ويتأكد من عدم وجود أي تعديات، كما يتأكّد من التنفيذ بحسب الخرائط المقدَّمة (عدد الطوابق، وقوع النظر، وجود جدار وزجاج مزدوج، ارتفاع الدرابزين، إلخ…). بالإضافة إلى ذلك، لا يتمّ تأمين الإشراف من المراجع الرسمية على أعمال البناء، في أي من مراحل البناء، ويبقى دور البلديات والنقابات محصوراً بدراسة الخرائط فقط ووضع الرسوم، من دون أن يكون لها أيّ دور رقابي فعلي على الأعمال المنفّذة من الناحية الإنشائية. في حين أنّ جهات متخصصة من مكاتب مراقبة التقنية تقوم بالتحقّق من متانة البناء، عندما يكون التدقيق الفني إلزامياً، ويُشرف المهندس المسؤول على هذه الأعمال فقط. وفي الكثير من الأحيان، يُنفَّذ البناء بإشراف صوري من المهندسين الاستشاريين، ما يسهّل تلاعب المقاول بنوعية المواد المستعملة، والطريقة المعتمدة للبناء بهدف تحقيق أرباح إضافية، ويجعل البناء مهدداً بالإنهيار على المدى الأطول في ظلّ غياب الرقابة المناسبة. من هنا، يُطرح التساؤل حول النهج المعتمد للحصول على رخص البناء والإشغال من ناحية الكشف الإنشائي قبل طرح إمكانية تجديد هذه الرخص.

٤. الأعباء المترتّبة على المواطنات\ين

بالإضافة إلى ذلك، قد يترتّب على هذا الاقتراح تكاليف وأعباء مالية إضافية تقع على عاتق المواطنين في كلّ مرة يضطرون فيها إلى تجديد رخصة السكن من خلال دفع الرسوم المتوجبة. كما أن عملية التجديد نفسها قد تكون معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً. ونظراً لكون رخصة السكن تُمنح للمبنى بأكمله، فإن تجديدها من المفترض أن يكون أيضاً على صعيد المبنى بأكمله، بالأخصّ أنّه من المفترض أن يكشف على المبنى من الناحية الإنشائية وبالتالي لا يمكن الكشف على أجزاء دون الأخرى، وهو ما يستلزم اتفاق جميع المالكين في المبنى الواحد، ممّا قد يخلق إشكاليات في التنسيق والاتفاق فيما بينهم أو حتى إشكاليات على الصعيد المادي.

وفي سياق الأعباء المادية التي يمكن أن تترتّب على المواطنين جراء هذا الاقتراح، والتي قد تقتصر على بعض الرسوم أو الفحوص المخبرية أو على تكاليف قد تكون هائلة في حال تبين عدم صلاحية البناء للإشغال، يطرح الاقتراح إصدار مرسوم يُتّخذ بناءً على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني، يحدّد آلية وأطر للدعم الاجتماعي للأشخاص ذوي الدخل المحدود والأكثر فقراً، لكنه لا يحدد مصدر هذا الدعم أو كيفية تحقيقه وما هي المعايير التي سيتمّ اعتمادها لتحديد المالك المستحق في ظلّ غياب بيانات فعلية ودقيقة حول مداخيل الأفراد. وهو ما يثير الشك حول واقعية هذا الطرح وحول قدرة الجهات الرسمية على تأمين مثل هذا الدعم وذلك بالنظر إلى فعالية تجارب أخرى على مثال صندوق المستأجرين القدامى الذي لم يتمّ استحداثه حتى يومنا هذا، أو على صندوق المهجرين، أو على تعويضات رسمية أخرى كان من المفترض أن يحصل عليها المتضررون من جراء الحروب أو الكوارث الطبيعية أو التفجيرات والتي لم توزّع أساساً أو أنّها لم تكن عادلة أو شفافة ولم تستند إلى معايير واضحة وموحدة. كما يتبيّن من حالات انهيارات المباني السابقة أنّ الإشكالية الرئيسية قد لا تكون متعلّقة فقط بعدم معرفة الحالة الإنشائية للمبنى بل بأسباب متعددة أخرى، وأبرزها الضبابية في مسؤوليات الصيانة والترميم أو عدم قدرة أو رغبة المالكين بالترميم وغيرها. ما يجعل من عملية التمويل وآلياتها كذلك، من المسبّبات الكامنة في الأطر القانونية، في صلب النقاش حول ترميم المباني الآيلة للسقوط.

يعترف النائب منيمنة أنّ كيفيّة التمويل هو سؤال أساسي، إذ يرى أنّه من الضروري إيجاد حلول لمن هو غير قادر على تحمّل تكاليف الإجراءات المقترحة، لكنّ الأهمّ هو وضع إطار لتحديد صلاحيّة المباني ووضع أطر للمباني الجديدة لتكون سليمة.

من المقاربة الوقائية المجتزأة إلى خطة وطنية شاملة

في ضوء ما سبق، يتبيّن أن اقتراح تجديد رخصة الإشغال وإن انطلق من نوايا حسنة تسعى للحد من مخاطر مستقبلية وحماية السلامة العامة اللاحقة، لكنه يتجاهل واقعاً عمرانياً متهالكاً وآلاف المباني المهددة بالانهيار اليوم، ويبقى مقاربة غير كافية لا بل مجتزأة كونه يتعاطى مع السلامة العامة لفترة محدودة بمعزل عن واقع التدهور القائم للبيئة العمرانية. كما لا يتعاطى بتاتاً مع كامل المباني غير الرسمية وغير المرخّصة التي تمّ بناؤها خارج أطر قوانين البناء والتخطيط المستحدثة، في حين يُقدّر عدد سكان الأحياء غير الرسمية في العام 2018 بـ61،1% من النسبة الإجمالية لسكان المدن في لبنان. وقد يقع جزء كبير من المباني الآيلة للسقوط والتي تشكلّ خطراً أكبر على السلامة العامة ضمن هذه الفئة، وهو ما يتجاهله القانون بشكلٍ كليّ.

فبين غياب خطة شاملة للتعامل مع الخطر القائم، وضبابية الطرح القانوني، وتراكم الأعباء على المواطنين، يبقى التحدي الحقيقي هو بناء سياسة عمرانية متكاملة تضع السلامة العامة كأولوية شاملة لا تقتصر على ما سيُبنى لاحقاً، بل تعالج ما هو قائم بالفعل، كما الأسباب والعوامل الجذرية والبنيوية والمسبّبات الكامنة في الأطر القانونية المرعية الإجراء التي ساهمت في تدهور البيئة العمرانية في لبنان.

في هذا السياق، لا بدّ من الإشارة أنّه خلال الفترة الممتدّة من كانون الثاني 2023 إلى آذار 2024، تلقّى مرصد السكن في استديو أشغال عامة 480 بلاغاً حول انتهاكات سكنية مختلفة على كامل الأراضي اللبنانية. تمّ متابعة المؤشرات السكنية لـ230 حالة منها وتحليلها، وتمّ تسجيل خرق معيار صلاحية السكن في 204 منها أي 88،7%[2]. وقد كشفت بيانات المرصد عن أن 14،35% من هذه الحالات، بلّغت عن كونها تعيش في مبانٍ غير آمنة إنشائياً[3]. كما يلاحظ أن بلدية طرابلس أصدرت إنذارات بالإخلاء لعدد كبير من السكان المقيمين في مبانٍ مصنّفة مهددة بالانهيار، رغم أن عمليات الكشف لديها ما تزال محدودة ومحصورة. ويسجل أيضاً أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة تسبّبت بأضرار طالت ما يقارب 21% من المخزون السكني في لبنان، وفقاً لتقديرات مؤسسة جهاد البناء.

في فرنسا كمثال، تقوم الوكالة الوطنية للسكن (Anah)، وهي مؤسسة عامة أُنشئت في العام 1971، وتتمثّل مهمتها في تحسين السكن الخاص، من خلال برامجها المعتمدة، ومجموعة متنوعة ومتدرجة من الأدوات، بدراسة واقع المباني وتحديد أوضاع المساكن غير اللائقة، تليها برامج مخصصة لمعالجتها. فهي تتدخل على مستويين: أولاً، من خلال تمويل الدراسات ومهام المتابعة والتنسيق مع السلطات المحلية؛ وثانياً، من خلال تمويل أعمال الترميم مباشرة عبر تقديم مساعدات مالية للمالكين. أما بالنسبة للمالكين المؤجّرين، فتُشترط هذه المساعدة بتوقيع اتفاقية إيجارية تضمن ضبط الإيجارات. وبهذا، تغطي الوكالة جميع مراحل مكافحة السكن غير اللائق والمتدهور بدايةً من تحديد الوحدات السكنية المحتمل تصنيفها على أنها غير لائقة، وصولاً إلى دعم أعمال الترميم والتأهيل.

بهذا، يُعتبر الإجراء الأوّل الذي يجب اتّباعه في لبنان هو تنفيذ مسح ميداني شامل لتحديد المباني المهدّدة والآيلة للسقوط بالأخصّ في المدن الرئيسية، وهو ملفٌ يجب على وزارة الأشغال العامّة والبلديات أن تكون مسؤولة عنه، وبالتالي، اتّخاذ التدابير الضروريّة على ضوء نتائج هذا المسح. ويكون ذلك جزء من خطة وطنية شاملة تُعنى بتأهيل المباني المهددة بالانهيار ومعالجة الخلل الجذري في الإطار القانوني ومن ضمنه قانون البناء ومرسوم السلامة العام، على أن يكون مثل اقتراح القانون هذا جزء منها، وعلى أن توفّق هذه الخطة بين السلامة العامّة وتأمين السكن اللائق للجميع.

[1] بحسب داتا صادرة عن مسح قامت به دائرة الإحصاء المركزي عام 2018.

[2]صلاحية السكن هي بأن يكون السكن لائقاً، أي أن يضمن السلامة الجسدية لقاطنيه، ويوفّر لهن\م مساحة كافية، ويحميهن\م من المخاطر الهيكلية، ومن البرد والرطوبة والحرّ والمطر والريح وغيرها ممّا يهدّد الصحة.

[3] تنوّعت المخاطر الإنشائية المرصودة في هذه المباني، فتراوحت بين سقوط عناصر من المبنى مثل الشرفات أو غيرها (26 حالة)، أو وجود خطر من مبنى مجاور/ملاصق آيل للسقوط (5 حالات) وصولًا إلى حالات مُسجلة فعلياً على أنها آيلة للسقوط وفقاً لمسوحات إنشائية أجراها مهندسون إنشائيون أو من خلال البلديات (9 حالات). كما وعبّرت العديد من الحالات عن قلقها من علامات تُهدّد سلامة المباني التي تقطن فيها وسلامة أساساتها، كوجود تشقّقات في المبنى (88 حالة)، أو حديد ظاهر بسبب تآكل مواد البناء (25 حالة)، أو حتى تكرّر فيضان المياه إلى داخل المبنى (33 حالة).