في صناعة الفقر وتغريبه: كيف تعاملت السّلطات مع الفقر؟

29/04/2020

مع بداية أزمة جائحة فيروس كورونا، سارعت الحكومة اللبنانية إلى اتّخاذ الإجراءات الرّادعة لانتشاره عبر فرض التباعد الاجتماعي. تضافرت جهودها في إبقائنا في المنزل مع حملات إعلامية انهالت علينا بالتأديب والتأنيب، لتبرز إشكالية تتخطّى العلوم الطبية: فالبقاء في المنزل ترف غير ممكن للجميع، ولا سيّما للعديد من العائلات التي تقتات من العمل اليومي.

أتت أزمة الوباء في ظلّ وضع اقتصادي منهار أساساً، فتساوت الأزمة الصحّية والأزمة الاجتماعية من حيث الخطورة. أمام هذا الواقع، كشف النظام عن حلوله السحرية: فالحكومة دعت عبر رئيسها حسّان دياب المقتدرين إلى التبرّع، كما طلب منّا وزير الداخلية "تقاسم الزيتونة". أحزاب السّلطة – كافة – هبّت إلى حملات المزايدة على الدولة "الضعيفة" وأسرعت إلى طرح الحلول مكانها عبر التّحضير لافتتاح المستشفيات ومراكز الحجر الصحي وتوزيع المساعدات تحت أعين الكاميرات. أمّا الإعلام، فقد نظّم حملات لجمع التبرّعات من المصارف وأصحاب الأعمال دعماً للمستشفيات الحكومية (والخاصّة أيضاً!) والأسر المحتاجة، باذلاً وقته في الإضاءة على "الجهود الجبّارة" التي تقوم بها الأحزاب خلال الأزمة، وشاكراً كلّ زعيم على "كرمه". وفي حين أنّ سياسة "خلّيك بالبيت" قد نجحت نسبياً في الحدّ من تفشّي الوباء، إلّا أنّ بوادرها الاجتماعية بدأت تتجلّى في وضع معيشي صعب جداً.

وكما في سائر بلدان العالم اليوم، ظهّرت هذه الأزمة مكامن الخلل في نظامنا الحالي. ولعلّ أبرز ما بيّنته هو كيفية تعاطي النظام، وسلطاته المتعاقبة، مع مسألة الفقر، وهو تعاطٍ يمكن اختصاره بثلاثة محاور: الأوّل، إضعاف دور الدولة في الحدّ من الفقر وتفويض صلاحيّاتها للأحزاب والطوائف، الثاني، التعاطي مع الفقر كـمسألة "قضاء وقدر" أو على الأكثر كفجوة يقتضي سدّها بالمساعدات، وفصلها عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لتوزيّع الثروات، وأخيراً تعزيز منطق التبرّعات والمساعدات كمنّة لشراء الذمم عوضاً عن ثقافة الحقوق. وقد أدّت هذه السياسات المتّبعة على مدار السنوات إلى زيادة هشاشة المواطن وتحويل العوز والفقر إلى حالة دائمة يسعى النظام السياسي للاستفادة منها لتعزيز روابط الزبائنية والتبعية. في تحليله لسياسات الفقر في لبنان، يتحدّث فواز طرابلسي عن نهج إنكار الفقر وتغريبه، وهو نهج قائم منذ تأسيس لبنان الكبير، حيث يصوّر الفقراء على أنّهم الوافدون "من الملحقات والمناطق التي ضمّت إلى جبل لبنان والساحل لتكوين لبنان الكبير". وبذلك، اعتبر أنّ الفقراء هم حصراً "الغرباء" الداخلون إلى لبنان[1]. وقد استمرّت سياسة النكران هذه إلى مرحلة ما بعد الحرب[2]. وبذلك، بات التعامل مع مسألة الفقر وكأنّها مسألة عابرة وخارجة عن صلب اهتمامات المجتمع. اليوم، تتحدّث أرقام وزارة الشؤون عن أن 55% من اللبنانيين باتوا من الفقراء[3]، مع 22% منهم في حال فقر مدقع، وهي أرقام مرشحة للازدياد مع الأزمة الإقتصادية والمالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان. لم تعد إذاً مسألة الفقر مسألة تفصيلية تطال "الغرباء"، الفقر اليوم هو الواقع الراجح، وليس بتفصيل، مما يضعنا أمام التحدّي الأساسي: كيف ستتعامل السلطات مع الفقر؟ فهل سيؤدّي ازدياده إلى فرض مقاربة وسياسات اجتماعية تقوّض محاولات تغريب وإنكار الفقر، أم أنّ المنظومة ستنجح في إعادة إفراز عوامل تغريب جديدة ممّا يسمح باستمرار السياسات السابقة؟

في هذه المقالة، سنسعى إلى فهم الأسس التي بُني عليها التعامل مع الفقر في العقود السابقة، فما هي السياسات الاجتماعية التي اعتُمدت؟ وما علاقة نظام الزبائنية والسّلطات المتعاقبة في صناعة الفقر؟ وماذا كشفت أزمة كورونا في هذا المضمار؟

في إضعاف الدولة بهدف وضع اليد على وظائفها ومالها: "الأحزاب والجمعيات... مشكورة"

لا شيء جديد في القول إنّ النظام اللبناني– أو على الأقلّ نظام ما بعد الحرب – قائم على أساس إضعاف مؤسّسات الدولة وتعزيز الزبائنية. وقد تبلورت تجلّيات هذه الظاهرة في القطاعات كافّة، من تعزيز التعليم الخاصّ على حساب المدارس الرّسمية والجامعة اللبنانية، وتقوية المستشفيات الخاصّة مقابل إضعاف المستشفيات الحكومية والمستوصفات، وتعزيز محطّات الإعلام الخاصّة مقابل إضعاف التلفزيون الرسمي، وما إلى هنالك من أمثلة لا تعدّ ولا تحصى. ومن نافل القول إنّ قطاع الرّعاية الاجتماعية لم يكن الاستثناء، حيث أتى تعاطي السلطة مع الفقر ضمن روحية إضعاف دولة الرعاية لصالح القطاع الأهلي بما فيه من سيطرة للأحزاب والطوائف، وخطف لدور الدولة خدمة للزعامات والزبائنية.

تاريخياً، ارتبط مفهوم الرّعاية في لبنان بالتصدّق على الفقراء من قبل الأمراء والعائلات الميسورة في المجتمع. وقد أدّت الإرساليات الأجنبية والطوائف دوراً محورياً في ذلك من خلال إنشاء دور الأيتام والملاجئ[4]. ظهرت أول المداميك القانونية لدولة الرعاية عام 1959 مع إنشاء مصلحة الإنعاش الاجتماعي[5] التي أوكلت إليها مهمّة النهوض بالشأن الاجتماعي. وقد أنشئت هذه المصلحة بعد أحداث عام 1958 ضمن سياسة "عزم الدولة على التدخّل في السياسة الاجتماعية وعلى إنهاء حيادها التقليدي"[6]. وبذلك، يعتبر إنشاء هذه المصلحة الخطوة الأولى لتدخّل الدولة في إدارة العمل الاجتماعي الذي لم يعد متروكاً فقط للمحسنين والجمعيات الأهلية. وقد ترافقت هذه الخطوة مع دراسة لمعهد إيرفيد IRFED [7] كان هدفها تقييم واقع الفقر في لبنان وقياسه وقد صيغت على أساسها خطط الإصلاح (1958-1966). إلّا أنّ إنشاء مصلحة الإنعاش الاجتماعي اصطدم بعوائق، كان أبرزها تخوّف المؤسّسات والهيئات الأهلية (الطائفية بمعظمها) من تدخّل القطاع العامّ في شؤون اعتبرتها خاصّة بها، وما يعنيه ذلك من رقابة عليها من قبل القطاع الرسمي. وقد عبّرت عن هذه المخاوف المديرة العامّة السابقة لوزارة الشؤون الاجتماعية نعمت كنعان في كتابها "العمل الاجتماعي في لبنان"، حيث كتبت عن تلك المرحلة: "كانت الصعوبات الأولى تنشأ من توجّس المؤسّسات والهيئات الأهلية، مما اعتبرته هجوماً للقطاع العام على شأن من شؤونها الخاصّة. وقد عانت المصلحة كثيراً، كما وزارة الشؤون الاجتماعية في ما بعد، من هذه الفكرة الخاطئة". إلّا أنّ الدولة حينها اتّجهت نحو سياسة إشراك القطاع الأهلي بدلاً عن أداء دور مباشر، حيث تشير كنعان إلى أنّ المصلحة لم تنشأ لتحلّ محلّ القطاع الأهلي، بل لتدعمه وتطوّره، معتمدة على أسلوب التعاقد مع المؤسّسات الاجتماعية التابعة للقطاع الأهلي[8].

وبالرّغم من إطلاق سكّة العمل نحو التأسيس للرّعاية الاجتماعية، جاءت الحرب اللبنانية لتقضي على الدولة بمفهوم الخدمة العامّة مقابل تنمية القطاعات الأهلية وتقويتها، لا سيّما تلك المرتبطة بالميليشيات حينها التي كانت تتلقّى تمويلاً كبيراً. وقد عادت مجدّداً رغبة القطاعات الأهلية في الانكفاء عن الدولة والتفلّت من القيود الرّسمية، بخاصّة في ظلّ تفتّت الدولة[9]. وقد بلغت هذه النزعة "أحياناً حدّ الرفض التامّ للتعاون معها ومع مؤسّساتها، وباتت المؤسّسات الأهلية تشعر بأنّها حلّت محلّ المؤسّسات الرسمية[10]". وبالرغم من استمرار الدولة في العمل من خلال مصلحة الانعاش الاجتماعي، إلّا أنّ ذلك جاء ضمن ظروف من الإحباط في ظلّ ضعف تامّ لهذه الدولة وسيطرة القطاع الأهلي – الميليشياوي. فتتحدّث نعمت كنعان عن "شعور بالخيبة طغى على العاملين في مؤسّسات القطاع الرسمي، ولا سيّما مصلحة الإنعاش الاجتماعي، لشعورهم بأنّ جهودهم تذهب هباء، رغم صمودهم في مواقعهم. كما أنّ سوء استعمال بعض المنظمات الأهلية للمساعدات انعكس في كثير من الأحيان على عمل المسؤولين في المصلحة لأنّ التمييز كان صعباً".[11]

وإذا كانت فترة الحرب شهدت تصدّع الدولة وازدهار القطاع الأهلي، فقد كرّست فترة السلم هذا الوضع وطبّعته. فبالرغم من مجهود الدولة في إعادة بناء هيكلها المؤسّساتي من خلال إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية[12]، وتوسيع صلاحيّاتها[13] مقارنة بمهام مصلحة الإنعاش الاجتماعي لتشمل وضع استراتيجيات تنمويّة للبلاد، إلّا أنّ ذلك لم يغيّر فعلياً في العلاقة بين الدولة والمؤسّسات الأهلية ولا سيّما الرعائية. وبذلك، نشأت المؤسّسات الأهلية كمصدر للخدمات، وانحصر دور الدولة في التعاقد معها وتمويلها، مع ما رافق ذلك من ضعف في مراقبة حسن تنفيذ السياسات والمتابعة.

فوّضت إذاً الدولة مسألة الفقر للمؤسّسات الأهلية. ومن يعرف الواقع اللبناني لا يخفى عليه أنّ غالبية هذه الهيئات تابعة إمّا لأحزاب وأطراف سياسية، وإمّا لمؤسّسات دينية، مع التذكير أنّ أكثرية هذه المؤسّسات متّصلة بالأوقاف الدينية التي تستفيد بدورها من امتيازات غير مبرّرة ولا سيّما الإعفاءات الضريبية. إلّا أنّ الدولة لم تكتفِ بالتمويل (أو الإعفاء من الضرائب)، بل باتت في خدمة مصالح هذا القطاع على حساب حقوق المواطنين. ولعلّ أبرز مثال على ذلك هو السياسة التي تعتمدها وزارة الشؤون في وضع الأطفال الفقراء (والتي تعرّفهم بالـ"حالات الاجتماعية"[14]) ضمن مؤسّسات الرعاية بدل إبقائهم ضمن أسرهم ودعمها مباشرة كما تقتضي مصلحة الطفل[15]. فتشير الأرقام إلى أنّ 90% من الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية هم من الفقراء (21 ألف طفل من أصل 23 ألف من المودعين لديهم عائلة)[16]، ويعتبر الباحثون في هذا المجال أنّ هذه النسبة المرتفعة تعود إلى الاتّجاه نحو سياسة "مأسسة الفقر" حيث أنّ غالبية دور الرعاية تابعة لمؤسّسات حزبية وطائفية[17]، وبالتالي، وضع الأطفال الفقراء فيها يدرّ عليها تمويلاً من وزارة الشؤون. ففي عام 2004، عمدت الأخيرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وضع نظام للمواصفات ومعايير التعاقد مع مؤسّسات الرّعاية[18]، إضافة إلى طرح مبدأ استبدال الدعم المالي الذي تقدّمه الدولة إلى المؤسّسات الرعائية الخاصّة بمساعدات مالية مباشرة لعائلات الأطفال المعنيين وبذلك إبقاء الطفل ضمن بيئته. إلّا أنّ هذا القرار واجه اعتراضاً كبيراً من مؤسّسات الرّعاية ممّا أدّى عملياً إلى وقف تنفيذه. بذلك، تتجه إذاً الدولة إلى دعم مؤسّسات الرعاية على حساب حقوق الأطفال، أضف إلى أنّ رقابة الدولة على هذه المؤسّسات ضئيلة جداً وقد أطلقت صرخات عديدة في السنوات الأخيرة تنديداً بظروف المعيشة غير الآمنة داخلها. وبالطبع، تقتضي الإشارة هنا إلى أنّ مسألة تفويض المؤسّسات الأهلية تتعدى حالات الفقر، بحيث نرى أنّ الدولة قد فوّضت كامل قطاع الرّعاية الاجتماعية، ولا سيّما كلّ ما يتعلّق برعاية المسنّين، وذوي الاحتياجات الخاصة.

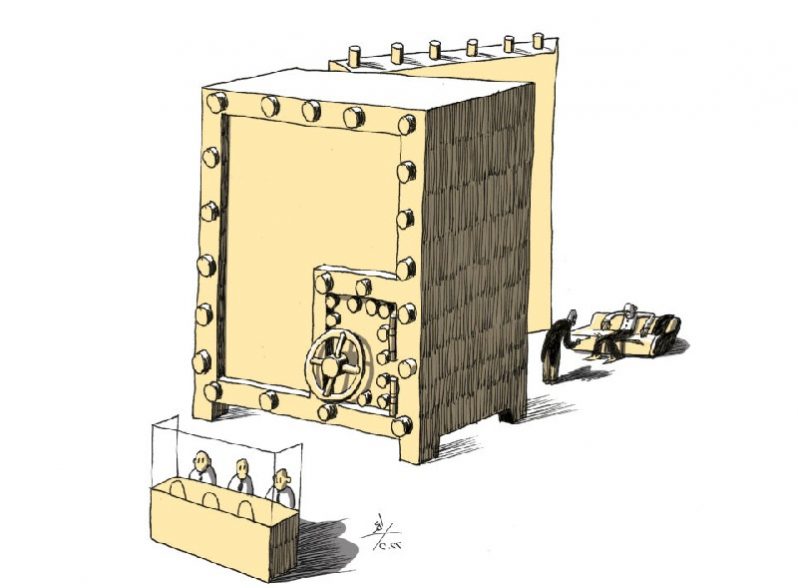

كرّست هذه الممارسات غياب الدولة من الحيّز العام، فيما صوّرت القطاعات الأهلية (ولا سيّما الأحزاب والطوائف) أنّها البديل عن الدولة المترهّلة. وبذلك، أصبحت هذه المؤسّسات باباً للزعماء والنافذين لتقديم الخدمات وشراء الذّمم. الدولة تموّل، وهم يحصدون الأصوات الانتخابية. وبات النظام قائماً على إلقاء اللوم على "الدولة الضعيفة أو الغائبة" ثم الهرولة للقيام بدورها، حيث دأبت الأحزاب – والميليشيات سابقاً – على ترسيخ فكرة عجز الدولة في أذهاننا كمحاولة لاحتكار دورها، وبذلك تكريس الحاجة إلى "الزعيم". هكذا، يستبدل منطق الحقّ الذي من واجب الدولة تأمينه لكافّة المواطنين بمنطق الحسنة الذي تعطيه الطوائف والزعامات لأبنائها المطيعين. أبعد من ذلك، يمهّد غياب الدولة المجال لأصحاب النفوذ لـ"تبييض" صورهم عبر تقديم المساعدات. فيصبح الزعيم الذي ذاع صيته في الفساد وصاحب الأعمال الذي نهب الملك العام مشكورَين على عملهما الخيري. وهكذا نعود إلى نغمة "سرق بس ساعد!" التي كنّا شهدنا بوادر سقوطها مع انتفاضة تشرين.

ما نراه اليوم في ظلّ جائحة كورونا إذاً ليس بجديد، حيث تتبارى الأحزاب السياسية على تقديم المساعدات وتأمين المستشفيات ومراكز العزل، مع اعتماد أغلبها خطاباً قائماً على انتقاد ضعف الدولة وعرض نفسها كبديل لا مفرّ منه: إما مساعداتنا وإما الجوع والمرض. ولعلّ ما تكتبه نعمت كنعان في ظلّ الحرب الأهلية ما زال ينطبق اليوم، "انتقاد الدولة والهجوم على أجهزتها يلقى دائماً الصّدى الحسن لدى الناس خاصّة في ضائقتهم".[19]

صناديق تبرّعات وخدمات... سياسة "إعطاء السّمكة عوضاً عن تعليم الصيد"

تندرج سياسة إنشاء الصناديق ضمن أسس دولة ما بعد الحرب. فقد اعتمدت السّلطة نهج تأسيس صناديق استثنائية لتمويل آثار أزمة اجتماعية معيّنة. فمثلاً أنشئ صندوق المهجّرين لتمويل عودة هؤلاء إلى قراهم، وصندوق الجنوب لتمويل آثار العدوان الإسرائيلي على قرى الجنوب… وفي معظم الأحيان، تأتي موازنة هذه الصناديق من خارج النفقات العامّة بعيداً عن رقابة البرلمان، ممّا يجعلها أكثر قابلية لهدر الأموال العامّة. وتصبح هذه الصناديق باباً لتعزيز هيمنة الزعامات وقدرتهم على أداء الخدمات حسب منطق المحسوبية. إلّا أنّه أبعد من مخاوف الهدر والزبائنية، تبيّن هذه السياسة رؤية محدودة لمشاكل عقيمة، فتفضّل السّلطة توزيع الخدمات بدلاً من التفكير بسياسات فعّالة لمعالجة أساس المشكلة. ولعلّ صندوقَي المهجّرين والجنوب أفضل تجلّيات هذه السياسة، بحيث وزّع الصندوقان المساعدات بدون حلّ مشاكل النزوح الداخلي أو تفعيل المصالحة المجتمعية، إضافة إلى استخدامهما لتعزيز الزعامات وروابط الزبائنية.

تندرج سياسة الدولة في التعاطي مع الفقر في السياق ذاته. فقد شكّلت جائحة كورونا فرصة للحديث عن برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً في وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو من البرامج القليلة التي تؤدّي فيها الدولة دوراً مباشراً مع الأفراد من حيث تقديم الخدمات للأسر المسجّلة لدى الوزارة. وقد أقرّت الحكومة اللبنانية خطّة اجتماعية للتصدّي لتداعيات الأزمة، مفادها توزيع مبلغ 400.000 ليرة لبنانية لكلّ أسرة مسجّلة في برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً في وزارة الشؤون الاجتماعية، وعائلات إضافية يمكنها تسجيل أسمائها عند البلديات والمخاتير[20]. وفي حين أنّ برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً ما زال قائماً لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، قرّرت الحكومة منح صلاحية توزيع المساعدات إلى الهيئة العليا للإغاثة كما سنبيّن أدناه. فما هو دور البرنامج الوطني الوحيد لمكافحة الفقر؟ وكيف تبلور ذلك خلال الأزمة الرّاهنة؟

البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً:

في إطار التزامها بالحدّ من الفقر المدقع في مؤتمر باريس 3 للدول المانحة عام 2007، تلقّت الحكومة اللبنانية هبة لتمويل مشروع دعم تطبيق شبكة الحماية الاجتماعية الطارئة، يندرج ضمنه البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً[21]. وقد أطلق المشروع فعلياً في تشرين الأول 2011، وفتح حينها باب تقديم طلبات الحصول على مساعدات مالية، وتبنّت الحكومة البرنامج رسمياً بتخصيص سلفة مالية قدرها 28.2 مليون دولار أميركي كرصيد أوّلي للبرنامج ولإعداد سلّة المساعدات للفترة الممتدّة بين 2012 و2014.

في عام 2014، أعيد إطلاق المشروع استجابة للأزمة السورية، وذلك تحت مسمّى مشروع "برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلّي في حالات الطوارئ" وذلك بهبة من البنك الدولي بقيمة 8.2 مليون دولار أميركي[22]. وقد حدّد تاريخ انتهاء المشروع في 31/12/2017، ومدّد مرّتين إلى أواخر عام 2020[23]. كما وافق البنك الدولي مؤخّراً على منح لبنان قرض قيمته 246 مليون دولار لدعم شبكة الأمان الاجتماعي.[24]

تنقسم إدارة البرنامج بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووحدة الإدارة المركزية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وهو يهدف إلى توفير المساعدات الاجتماعية للأسر اللبنانية الأكثر فقراً، ولا سيّما تغطية صحّية كاملة وإعفاءات من رسوم تسجيل الطلّاب في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وقد أضيفت بطاقة للمساعدات الغذائية للأسر الأشدّ فقراً[25].

إلّا أنّ هذا البرنامج تشوبه الكثير من الإشكاليات[26]. فأوّلاً، يؤخذ على البرنامج اعتماده نظاماً ومعايير قديمة نسبياً لتعريف الفقر[27]، وهو بذلك يعتمد على خطّ الفقر الأدنى (الفقر المدقع) لتحديد المستفيدين منه، ممّا يؤدي إلى استبعاد شريحة كبيرة من اللبنانيين الفقراء وفق معايير أخرى[28]. وبالرغم من اعتماد هذه المعايير "العلمية"، فقد أظهرت الأزمة الحالية تراشقاً للاتهامات بين الأقطاب السياسية عن المحسوبيات في تسجيل العائلات المستفيدة[29]. كما سجّل ضعف للحملات الترويجية للبرنامج منذ انطلاقته، مما جعله في أفضل الأحوال في متناول قلّة من الأشخاص. فقد بيّنت دراسة ميدانية أجريت عام 2016 ضعف المعرفة بالبرنامج وسبل الاستفادة منه. حيث تبيّن مثلاً، أنّ عائلتين فقط من أصل 128 عائلة فقيرة شملتها الدراسة كانت على علم بالبرنامج، فيما لم تكن الجمعيات الأهلية على علم به[30].

إلّا أنّ التحفّظ الأهم على هذا البرنامج هو أنّه يعطي الفقراء "السّمكة" من دون أن يمكّنهم من "تعلّم الصيد". فيفتقد البرنامج لأيّ استراتيجية لتحسين أوضاع الأسر المستفيدة منه، لا سيّما من خلال تأمين تدريب أو تعليم معيّن، أو حتى من خلال التشبيك مع برامج الحدّ من البطالة مثلاً. وبذلك، يأتي البرنامج ضمن "سياسة الصناديق" التي انتهجتها الحكومات المتتالية حيال الأزمات الاجتماعية. فيكرّس علاقة من التبعيّة والاتّكال (dependence) عليه من دون تأمين أيّ إمكانات للأسر للخروج منه، فيبقى الفقير فقيراً، مع تكريس منطق الحاجة لتلقّي المساعدة وإتاحة دوّامة لا تنتهي من التبعيّة. كما تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الدوّامة تؤثر أيضاً على حظوظ استمرارية البرنامج، لا سيّما أنّ عدد العائلات التي تتوفّر فيها معايير الاستفادة منه سيتفاقم، من دون أيّ مؤشر على تحسّن أوضاع العائلات المستفيدة منه حالياً. أضف إلى ذلك، أنّ تمويل البرنامج يعتمد على الهبات والقروض الخارجية بشكل أساسي، من دون أن يؤمّن آلية لتمويله من ضمن موازنة الوزارة، مما يطرح أسئلة جدية عن إمكانيات استمراريته.

الهيئة العليا للإغاثة:

بالرّغم من وجود برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً والحديث عنه في بداية الأزمة، قرّرت الحكومة اللبنانية إيكال مهمّة توزيع المساعدات النقدية للهيئة العليا للإغاثة. وقد اتّخذت الحكومة قرارها في إعطاء سلفة خزينة قدرها 75 مليار ليرة لبنانية للهيئة لتنفيذ الخطّة الاجتماعية[31]، على أن يتمّ توزيع المساعدات عبر الجيش اللبناني مباشرة إلى الأفراد المستفيدين. إلّا أنّه تمّ تأجيل هذا التوزيع لحين قيام الجيش اللبناني بالتدقيق الميداني في أوضاع الأسر المستفيدة، بعدما تبيّن أنّ اللوائح المرفوعة تشوبها أخطاء[32].

تطرح هذه الآلية أسئلة عديدة، لا سيّما لناحية توكيل الهيئة العليا للإغاثة والجيش اللبناني مهمة توزيع المساعدات في ظلّ وجود آلية واضحة لدى وزارة الشؤون وبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً. وبذلك، تكون الحكومة قد استمرّت في مبدأ الرّكون إلى الهيئات الاستثنائية عوضاً عن تفعيل مؤسّسات الإدارة العامة. في هذا الإطار، لا بدّ من التذكير بأنّ الهيئة العليا للإغاثة كانت تخضع لمرجعية مصلحة الإنعاش الاجتماعي عند تأسيسها العام 1975 وقد أصبحت العام 1993 تحت وصاية رئاسة الحكومة بعدما أصبح رئيس مجلس الوزراء رئيسها[33]. ويؤشّر هذا الانتقال، أيضاً إلى نيّة في إفراغ الإدارة العامّة من صلاحيّاتها وحصرها بالمراجع السياسية والتي يُخشى بالتالي أن تصبح باباً لاستغلال الخدمات والهبات سياسياً. أضف إلى ذلك، أنّ توكيل مهمّة إدارة المساعدات والتدقيق في وضع الأسر المستفيدة للجيش اللبناني نظراً للثقة التي تتمتّع بها المؤسّسة العسكرية لدى الرأي العام اللبناني يشكل تقويضاً لصلاحيات الإدارة العامة، ويؤسّس لممارسة خطرة من شأنها توسيع صلاحيات المؤسّسة العسكرية.

اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء برنامج لإزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان كما عدّلته لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية:

تقدّم النائب روبير فاضل عام 2014 باقتراح قانون عاد وتبنّاه حزب الكتلة الوطنية، وقدّمته النائب بولا يعقوبيان مؤخراً، يؤول إلى إنشاء برنامج لإزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان ("أفعال" اختصاراً)، على أن تندرج تقديمات موضوع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً ضمنه. وقد أقرّت لجنة الصحة العامّة والعمل والشؤون الاجتماعية الاقتراح بتاريخ 17 شباط 2015، ليوضع على جدول أعمال لجنة المال والموازنة بعد سنة، وقد أنهت اللجنة المذكورة دراسته في أيّار 2016، ليتمّ وضعه في أدراج المجلس ولا سيّما بعد تقديم النائب فاضل استقالته في الشهر نفسه.

وفي حين يحدّد اقتراح القانون المكوّن من ستّ مواد هدفاً له هو "إزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان"، إلّا أنّه يشكّل فعلياً استمرارية للنهج القائم، مع بعض الإصلاحات. وهو بذلك، يستمرّ في اعتماد خطاب "المنافع والخدمات" التي تُعطى للفئات الأكثر فقراً. كما يحصر المشروع المستفيدين بـ10% من اللبنانيين المقيمين، وهي نسبة متدنّية جداً علماً أنّ آخر الإحصائيات تبيّن أنّ نسبة الأسر الفقيرة في لبنان تخطّت 45% من مجموع الأسر، وهو طبعاً رقم مرشّح للازدياد. كما أنّ البرنامج يقضي بأن تستفيد الأسر من برنامج الدعم وخدمات اجتماعية أخرى، مع منح كل مستفيد مساعدة نقدية شرط إثبات قيامه بتعليم أولاده القاصرين، وخضوعه لدورات مهنية تدريبية تؤهّله لإيجاد فرصة عمل. وفي حين أنّ وضع هذا الشرط يأتي ضمن إطار تمكين المستفيدين وتأهيلهم للخروج من البرنامج – وهذا ما يفتقده برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً كما بيّنّا سابقاً – إلّا أنّه يضع موجبات إضافية على المستفيدين من البرنامج مقابل تدنّي قيمة المساعدة النقدية المشروطة (وهي تعادل ثلث الحد الأدنى الرسمي للأجور، أي 225.000 ليرة حالياً). وبذلك، يكون البرنامج المقترح قد استمرّ في سياسة منح المساعدات – مع إصلاحات لناحية تمكين الأسر – من دون المساس بأيّ من العوامل المؤدّية إلى الفقر، وفي مقدّمتها ارتفاع الفاتورة الاستشفائية، وغلاء الأسعار، وغياب الضمان الاجتماعي لفئة كبيرة من العمّال، وتسليع الحق في السكن، إلخ...

وفي حين أنّ المادة الخامسة من الاقتراح تشير إلى اعتماد المشروع على مصادر متعددة للتمويل، ولا سيّما هبات الدول والهيئات والمنظمات الدولية، إضافة إلى مساهمة الدولة اللبنانية وهبات القطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات والأفراد، يسجّل أنّ مشاركة القطاع الخاص تبقى اختيارية ومن دون أيّة آلية تنظيمية أو ملزمة، مما يعزّز منطق المنّة على حساب منطق التضامن الاجتماعي والحقوق.

الفقر "قضاء وقدر": في فصل الفقر عن اللامساواة

انتهجت السّلطة على مدار سنوات مبدأ تقديم المساعدات وإنشاء الصناديق، في غياب سياسات الحدّ من مسبّبات الفقر أو معالجة سياقه الاجتماعي والاقتصادي. فالفقر – كما يتعامل معه النظام – فجوة يقتضي سدّها بالمساعدات والسّلل الغذائية. هو "قضاء وقدر" يصيب الأقلّ حظّاً، فتندرج "مساعدة الفقراء" في الخانة نفسها لرعاية الأيتام مثلاً في برامج وزارة الشؤون – وكأنّ الفقر هو كاليتم، ناتج عن حادث غير متوقّع...

لم تأتِ هذه المقاربة صدفة أو من باب العجز العلمي في إيجاد الحلول، بل هي نتاج خيارات اقتصادية واجتماعية اتّخذتها السّلطة على مدار سنوات. وفي حين وضعت الدولة اللبنانية عام 2008 هدفاً لها تمثّل في تقليص الفقر المدقع إلى النصف بحلول سنة 2015[34]، إلّا أنّ هذا الهدف لم يترافق مع أيّ سياسة اجتماعية أو اقتصادية لتحقيقه، بل على العكس، جاء ضمن نهج تقويض الإصلاحات التي من شأنها الحدّ من مسبّبات الفقر وتقليص الهوّة بين الطبقات. فمثلاً، نذكر أنّ حكومة نجيب ميقاتي قد رفضت بكافّة أقطابها مشروع الوزير السابق شربل نحّاس عام 2011[35] لتأمين التغطية الصحّية الشاملة لكلّ المقيمين (علماً أنّ 50-60% من العمّال اليوم لا يستفيدون من تقديمات الضمان الاجتماعي[36]) واقتراحه لسياسة ضريبية تحفيزية للعمل الأوّل للشباب/الشابات. كما أجهضتْ الحكومة تلك مبدأ الأجر الاجتماعي الذي طرحه نحّاس الذي تضمّن إلى جانب التغطية الصحّية، التعليم المجّاني والتأمين ضد البطالة، على أن يموَّل من الضرائب على الريوع. أكثر من ذلك، تعاملت السّلطات مع الفقر ضمن منطق المحاصصة نفسه: فتبين دراسة أجراها كلّ من جاد شعبان ونسرين سلطي عام 2010 أنّ موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية تنقسم بشكل عادل بين المناطق والطوائف، من دون أن يتطابق الإنفاق مع الحاجة إلى المساعدات الاجتماعية وبالتالي من دون ترابط بين الفقر وتوزيع المساعدات[37]. وبذلك، يصبح توزيع الإنفاق خاضعاً لمعايير التوزيع الطائفي وليس على أساس الحاجة.

خلاصة

لم تسجّل الحكومة الراهنة أيّ جديد في تعاطيها مع الفقر، حيث جاءت استجابتها للأزمة من منظار المساعدة الآنية (المقاربة الإنسانية) وليس من منظار الحلول (المقاربة الحقوقية) التي من شأنها إعادة التوازن للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية المتصدّعة. تتعامل الحكومة مع الفقر وكأنه أزمة مستجدّة مع كورونا، فتطرح حلّها الاجتماعي السّحري بسلّة المساعدات من دون إعادة النظر في بُنية اللاعدالة: فلا حلّ لارتفاع أسعار السّلع الأساسية (المقدّر بنسبة 58% منذ تشرين الأوّل الأوّل[38])، ولا تصوّر لمسألة البطالة، ولا سياسة لمعالجة أزمة الصّرف التعسّفي، ولا تفكير في تأمين المساكن اللائقة لمن يفتقدونها أو لمن يعيشون في مساكن لا تتمتّع بأدنى معايير السلامة، وطبعاً خنوع لا مثيل له أمام المصارف. وبذلك، يستمرّ التعامل مع الفقر كمشكلة أو آفة آنيّة، منعزلة عن السياسات العامّة.

قد يعتبر البعض الحديث اليوم عن "إعادة توازن العلاقات" أو الخطط الشاملة لمعالجة الفقر حديثاً افتراضياً. فالدولة مفلسة (حرفياً)، وهي بالكاد قادرة على توزيع سلّة غذاء من هنا ومنحة مالية من هناك، فما بالك بالخطط الشاملة للحد من الفقر؟ إلّا أنّه حتى الدولة المفلسة – وربما أكثر من غيرها – قادرة على طرح سياسات اجتماعية واقتصادية[39]. بل أكثر من ذلك، فإنّ الوصول إلى حافة الهاوية هو أهمّ مؤشر لضرورة التفكير بنظام اقتصادي واجتماعي بديل. فجمع التبرّعات ليس الحلّ الوحيد المتوفرّ للدولة المفلسة. فالدولة ما زالت تتمتّع بصلاحيات واسعة، لا سيما في ظلّ حالة الطوارئ الصحّية وقرار التعبئة العامّة، ويمكنها اتخاذ قرارات جريئة لا تستدعي موازنات وتمويلاً هائلاً. فالأرقام باتت تؤكّد أنّ حجم الفقر قد أصبح هائلاً لدرجة لم يعد من الممكن التعامل معه ضمن السّياسات الراهنة، ولا سيّما تلك القائمة على "تغريب" الفقر أو اعتباره عرضياً.

وفي حين أنّ لا مجال هنا للغوص في هذه الحلول، يجدر تذكير الدولة بالأملاك العامّة البحرية المنهوبة التي يمكن وضع اليد عليها وتحويلها إلى أماكن للحجر الصحّي أو تأمين المسكن اللائق لمن لا يمتلكونه[40]، مع التذكير أيضاً بوجود عدد هائل من الأبنية الفارغة في بيروت[41] يمكن الاستفادة منها لتحقيق التباعد الاجتماعي. وبدل إفساح المجال أمام البطولات الوهمية، من الممكن الاستئناس بالتجارب العالمية من حيث اعتماد إجراءات استثنائية لتأمين استمرارية الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحّية والاستقرار الاجتماعي، كقيام إسبانيا مثلاً بمصادرة المستشفيات الخاصّة تأميناً للحق في العلاج. ناهيك عن الاحتمالات أمام الدولة اليوم لتحرير الودائع المصرفية لأصحاب الودائع الصغيرة[42]، واستعادة الأموال المنهوبة عبر فرض سياسات ضريبية على القطاعات التي جنت الأرباح الخيالية نتيجة الاحتكارات مثلاً (قطاع النفط والغاز، الخليوي، إلخ). فاليوم، لم يعد من الممكن الحديث عن الفقر من دون التفكير في نقيضه الملازم، الغنى الفاحش والثروات المكدّسة نتيجة نظام المحاصصة والفساد.

وضع الزعماء وأحزابهم مؤسّسات الدولة في خدمتهم، فتحوّلت إلى مموّل لمؤسّساتهم الخاصّة، وسيطروا على صناديقها ليجعلوا منها باباً للخدمات الزبائنية. وبذلك، تحوّل حقّ الفقراء في الخدمات الاجتماعية منّة يعطيها الزعيم. هذا الزعيم الذي يراهن على حاجة المواطنين، هو من قوّض فرص بناء الدولة العادلة. وهو من يعود اليوم، ليطلّ علينا عبر باب التبرّعات ويتحسّن بفتات ثروته على المساكين. يتذمّر من "غياب الدولة" ويقول لنا: ها أنا الذي طالبتم بإسقاطي أعود وأسامحكم، أعطيكم كفاف يومكم وأنقذكم من جوعكم. لا تسألوا عن الأموال والأملاك العامّة المنهوبة، ولا عن توزيع الثروات، ولا عن السياسات الاجتماعية والصحّية التي اتّبعت طوال السنوات الماضية.

ارتكزت إذاً السلطات المتعاقبة على منطق تغريب وإنكار الفقر تمهيداً للتعامل معه ضمن حلول جزئية وآنيّة، واستغلاله لمآرب زبائنية. اليوم، بات الفقر الواقع الرّاجح والحالة المسيطرة في المجتمع اللبناني، ممّا يضعنا أمام احتمالين: صمود هذه المقاربة الزبائنية وعملها على إعادة إنتاج نفسها عبر التبرّعات والمساعدات، وإما سقوطها أمام سياسات اجتماعية شاملة تؤمّن توزيعاً عادلاً للثروات وتمهّد لإرساء نظام إجتماعي جديد يؤمّن الحقوق ويضمن حماية الأكثر هشاشة.

لقراءة المقال باللغة الانجليزية انقر هنا[1] فواز طرابلسي، صلات بلا وصل. ميشال شيحا والإيديولوجيا اللبنانية، بيروت، رياض الريس للكتب والنشر، 1999. ص. 139.

[2] فواز طرابلسي، الطبقات الاجتماعية في لبنان إثبات وجود، بيروت، مؤسّسة هينرش بل، 2014 ص. 60.

[3] منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتمية للحد من آثار الصدمات المتعدّدة والمتداخلة، ورقة سياسات رقم 15، 2020.

[4] نعمت كنعان، العمل الاجتماعي في لبنان، انطلاقته وتطوّره وآفاقه المستقبليّة، بيروت، ص. 32.

[5] المرسوم رقم 155 تاريخ 12/6/1959.

[6] نعمت كنعان، المصدر نفسه ص. 19.

[7] المعهد الدولي للبحوث والتدريب من أجل التعليم والتنمية، وبالفرنسية:

Institut international de recherche et de formation éducation et développement

[8] نعمت كنعان، المصدر نفسه ص. 58.

[9] المصدر نفسه، ص. 81-82

[10] المرجع نفسه.

[11] المرجع نفسه.

[12] قانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية)

[13] المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية)

[14] كانت مصلحة الإنعاش قد وضعت الإتعاش شروطاً لرعاية الفئات المحتاجة في المؤسّسات الاجتماعية، ضمن لائحة من الأولويّات، وهي الأولويّات التي اعتمدتها وزارة الشؤون في ما بعد. حيث تعطى الأولية أوّلاً للأيتام الذين فقدوا كلا الوالدين، وثمّ لمن فقد أحد الوالدين. أما بالنسبة للحالات الاجتماعية، فكان الهدف إعطاء الأولويّة للأطفال الموجودين ضمن بيئة اجتماعية وأخلاقية سيّئة أو قد تشكّل خطراً عليهم، يليهم الأطفال المشرّدين، وأخيراً الأطفال المنتمين إلى "عائلة كثيرة الأولاد أكثرهم قصّر مع حالة فقر مدقع". (نعمت كنعان، ص. 59).

[15] يرجى مراجعة تقرير منظمة "إنقاذ الطفل" (save the children) الذي انتقدت فيه مسألة وضع الأطفال المنتمين للعائلات الفقيرة في دور الرّعاية. وقد اعتبرت أنّ المسألة معقّدة لأنّ مؤسّسات الرعاية الاجتماعية أصبحت متجذّرة في النظام الاجتماعي والسياسي ولديها نفوذ واسع، بشكل يصعب المسّ بها.

Save the Children Lebanon (2016) Child Rights Situation Analysis – Lebanon, p.94

[16] نرمين سباعي، فقراء لبنان، أيتام بعهدة القيّمين على مؤسسات طائفية، المفكرة القانونية، 4 آذار 2014.

[17] بالنسبة لدور الأيتام، يتبيّن أنّ 120 من أصل 197 من المؤسّسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2013 تعود لجهات دينية (الرجاء مراجعة، نرمين السباعي، المرجع نفسه).

[18] قرار رقم 121 تاريخ 21 أيّار 2004.

[19] نعمت كنعان، المصدر نفسه، ص. 82.

[20] إضافة إلى العمّال المياومين وسائقي الأجرة والسرفيس والفانات، وعائلات ذوي الاحتياجات الخاصّة، وصيادي الأسماك، وعائلات الأسرى، وعائلات بعض المرضى والعجزة، علماً أنّ معايير اختيار هذه الفئة دون سواها غير واضحة.