"الأمر لي" في مصرف لبنان: معركة نفوذ فوق أنقاض المصارف

19/05/2025

بدأ فصل جديد في مساعي الإصلاح المالي بعدما أرسلت الحكومة مشروع قانونها المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. ومنذ بدء مناقشته في مجلس النواب، برزتْ مؤشّرات مُقلقة على أن طريق إقراره لن تكون معبّدة، وأنّه سيواجه كما العديد من الخطوات الإصلاحية ممانعةً من قبل قوى وازنة، يخشى أن تنجح في الإطاحة به أو تفريغه من جوهره أو فاعليته.

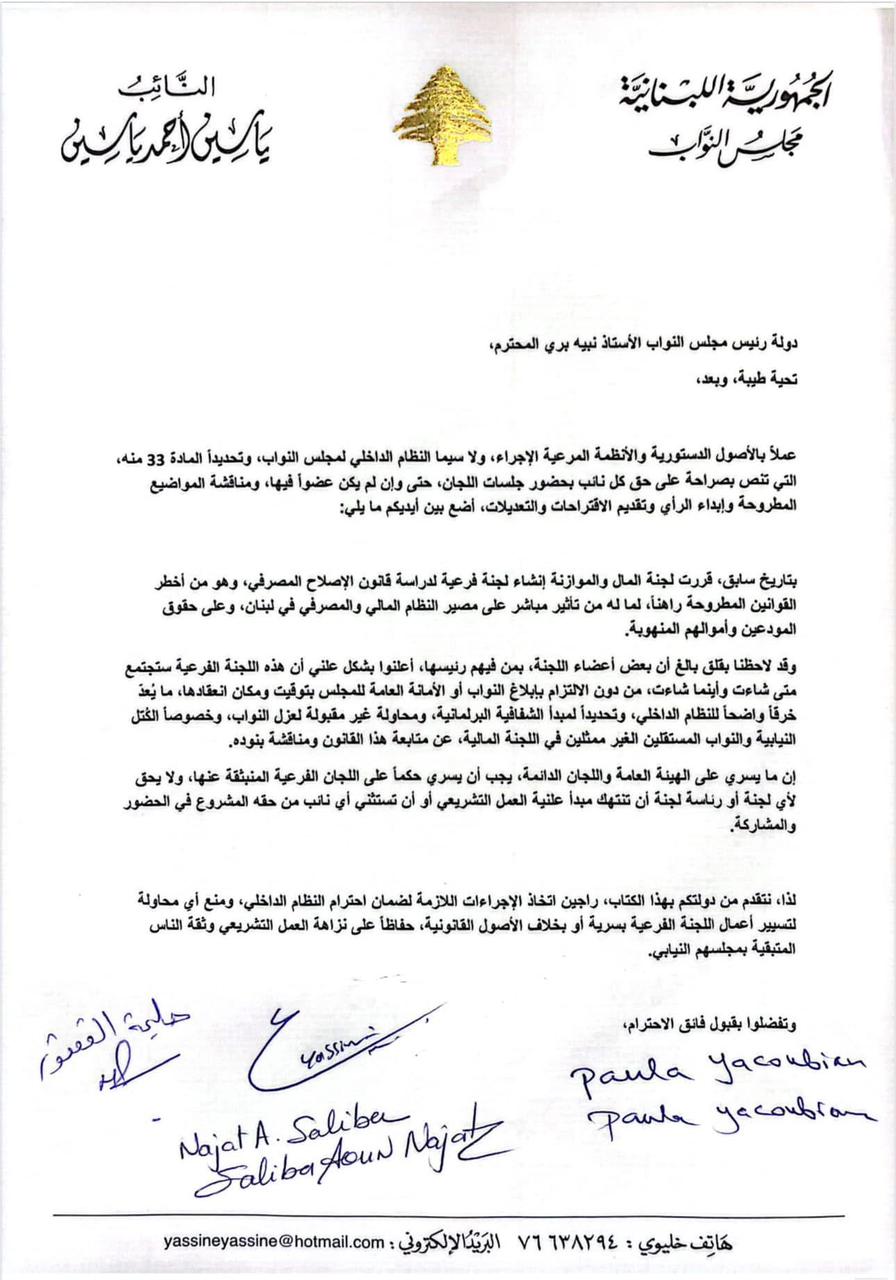

فبالإضافة إلى ما برز من مساعٍ لإقصاء نوّاب عن مناقشته في لجنة المال والموازنة، أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، المُعيّن من الحكومة نفسها، عن دراسةٍ غير موقّعة حول مشروع القانون تحت عنوان: "دراسة قانونية حول استقلالية مصرف لبنان وضرورة المحافظة على تجانس التشريع المصرفي"، ومؤدّاها في حال الأخذ بها تدمير مشروع القانون برمّته من دون اقتراح أيّ بديل عنه، من دون التنبّه إلى ضرورة الإسراع في معالجة الأزمة المصرفية، بعد مماطلة استمرت أكثر من 5 سنوات.

وعليه، نسعى في هذا المقال إلى مناقشة فحوى هذه "الدراسة"، على ضوء الملاحظات التي أبداها صندوق النّقد الدّولي وأيّ ملاحظات أخرى وردتْ على مشروع القانون أو ردّا عليها.

"مونولوغات الحاكم" تهدّد استقلالية مصرف لبنان

أول ما نلحظه هنا هو أن "الدّراسة" تنبني على الخلط بين الصلاحيات الممنوحة للحاكم والمجلس المركزي في قانون النقد والتسليف واستقلالية مصرف لبنان، معتبرةً أنّ أيّ مسّ بهذه الصلاحيات يشكل مسّا باستقلالية المصرف. وقد ذهبت "الدراسة" أبعد من ذلك في اتجاه اعتبار الهيئات والأجهزة المُنشأة داخل مصرف لبنان مجرّد "أذرع" للحاكم وأن من شأن أي تعديل في تركيبتها أن يهدّد سلطته عليها وأن يفقده إمكانية تنفيذ سيّاساته باستقلالية من دون تدخّل.

وهذا ما نقرأه بوضوح كلّي في البند 35 من الدراسة حيث جاء حرفيا: "إن إدراج رئيس لجنة الرقابة من عداد الأعضاء المكوّنة للهيئة المصرفية العليا هو بمثابة إعادة تنظيم للمصرف المركزي وإحداث خلْخلة عامودية لهيكليّته. كما أن إعطاء وتخويل لجنة الرقابة على المصارف من خلال رئيسها الجلوس كعضو دائم في الهيئة العليا إلى جانب الحاكم والمجلس المركزي (الذي يعين نائبا للحاكم عضوا) هو بمثابة انقلاب مباشر على تنظيم المصرف المركزي وأجهزته الإدارية والتنفيذية. فقد أعطيت لجنة الرقابة على المصارف، من خلال رئيسها، منصبًا إداريّا وتقريريّا يُضاهي منصب الحاكم ونائب الحاكم ويضعه في نفس المقام ويضفي عليه صفة ودورا تنظيميا لم يعطِه له المشرع ولا يجوز من باب القانون الإداريّ والقانون الدستوري. فكيف لرئيس جهاز رقابة تابع لمصرف لبنان أن يعتلي منصبًا إداريًّا وتقريريًّا بموازاة الحاكم ويلعب دورًا أوسع من دوره الرقابيّ المصرفيّ ..؟ إن هذا يعدّ تجاوزًا فاضحًا لصلاحيّات ومهامّ لجنة الرقابة ورئيسها وطعنًا في التراتبية والهرميّة المعتمدة في تنظيم المصرف المركزي".

ومن المهمّ هنا التّشديد على ورود مفرداتٍ عدّة ذات دلالة عالية: (1) مفردة "مقام" والتي تحيط الحاكم بهالات أكّدتها الدراسة في مكان آخر من خلال توصيفه على أنه "من الأشخاص الأساسيين في الدولة" (بند 12)؛ (2) مفردة "الهرمية" والتي تؤكد هي الأخرى علو شأن الحاكم وتحكمه بالسلطة وفق مقولة "الأمر لي" وهي مفردة أوردتها الدراسة 12 مرة على الأقل. وقد ترافقتْ هذه المفردة مع استهجان متكرّر من أن يضع المشرّع رئيس لجنة الرقابة في منصبٍ "يُضاهي منصب الحاكم" أو "في نفس المقام" و(3) مفردة انقلاب التي يُراد منها التّشديد على خطورة التعديل الهادف إلى تعزيز صلاحيّات رئيس لجنة الرقابة. وتوحي الدراسة هنا كأنما الأمور تنقلب بفعل فقدان الحاكم تفرّده وتحكّمه، رأسًا على عقب. ويضاف إلى هذه المفردات مفردة أخرى ذات دلالة هي مفردة "تهميش" حيث جاء في البند 29 من الدراسة أن مشروع القانون "همّش دور المجلس المركزي والحاكم، إذ لم يعد لهما أية مرجعية لا على لجنة الرقابة ولا على الأعمال الموسّعة المعطاة للهيْئة المصرفية العليا".

والواقع أنّ أيّ مراجعة موضوعيّة لقانون النقد والتسليف والصلاحيات الكبيرة المنوطة بالحاكم والمجلس المركزيّ والتي لم يمسّ مشروع القانون بمعظمها، إنّما تُظهر شدّة المبالغة في هذا الخصوص وأنّ عبارتيْ "انقلاب" و"تهميش" لا يعدُوان كونهما مفردتيْن خطابيّتيْن ينمّان عن استكبار أيّ مسٍّ بصلاحيّات الحاكم مهما قلّ شأنه في موازاة استكبار تعزيز صلاحيّات أيٍّ من أجهزة مصرف لبنان أو استقلاليتها إزاء الحاكم، فيما هي يجدر أن تبقى وفق "الدراسة" مجرّد أذْرعٍ للحاكم.

وبالفعل، كيف يُعقل أن تُستخدم هاتان العبارتان (أي التهميش والانقلاب) تعليقًا على مشروع قانون احتفظ للحاكم برئاسة الهيئة المصرفية العليا وضمّ إليه أحد نوابه، فيما أن أيّا من الأعضاء الذين تمّ استبعادُهم منها (مدير عام العدلية، قاض، عضو لجنة الرقابة على المصارف المُسمّى من جمعية المصارف) لم يكن له، أقلّه من حيث المبدأ، أيّ ارتباط عضويّ أو مباشر بالحاكم. وهذا الأمر إنّما يدلّ على أنّ المسألة ليستْ مسألة تهميش للحاكم ولا انقلاب ضدّه، بل مسألة تمسك بتحكم الحاكم في عمل لجنة الرقابة وبشكل أعمّ أجهزة مصرف لبنان من دون أن يكون لها أي قدرة على الحركة الذاتية. وهو رفض يلتقي في عمقه مع المواقف التي أخذها عددٌ من النواب أثناء النقاشات النيابيّة في حصر حقّ الحصول على المعلومات المصرفية السرية، بحاكم مصرف لبنان دون لجنة الرقابة. وهو الأمر الذي تصدّى له القانون الجديد.

فكأنما استقلالية مصرف لبنان تختزل بمنح سلطة مطلقة للحاكم والمجلس المركزي في التحكم في مجمل القرارات الصادرة عنه من خلال أي من أجهزته، من دون أن يكون هنالك أيّة توازنات أو ضوابط داخله تحول دون الشخصنة أو الاستغلال. وبعبارةٍ أخرى، كأنّما استقلالية مصرف لبنان في قاموس معدّي الدراسة هو مرادف للسّلطوية المفرطة، وهو فهم خاطئ تمامًا لا يعدو كونه تحويرًا لجوهر الاستقلاليّة. إذ إن استقلاليّة أي مؤسسة لا يتم فقط من خلال تحصينها إزاء التدخلات التعسفية من خارجها وخصوصًا من السلطات العامة الأخرى، بل أيضا من خلال تحصينها داخليا فلا يكون لأيّ من رؤسائها أو أعضائها إمكانيّة التحكّم بمقرّراتها أو السطو عليها، بما يحصّنها تاليا إزاء تحوّلها إلى مؤسسة مغلقة أو أداة لصرف النفوذ والاستغلال. وليس أدلّ على خطورة هذا المنحى ممّا جرى من تحويرٍ للسّلطة داخل مصرف لبنان خلال العقود الماضية، وفق ما عكسه تقرير ألفاريز ومارشال والذي كان في عمقه مجرّد توصيف لتحكّم رياض سلامة في مقرّرات مصرف لبنان، وضمنًا مقرّرات مجلسه المركزيّ. وقد تجسّد ذلك بشكل خاص في توصيف المداولات داخل المجلس المركزي السابقة لاتخاذ مقرّراته بمونولوغات الحاكم والتي تنتهي بانتظام بخلاصات تتحوّل إلى قرارات من دون أي نقاش أو اعتراض.

ويُشار هنا إلى أنّ فهم الاستقلاليّة المتحوّر على هذا الوجه لا نجده فقط داخل مصرف لبنان، إنّما في عدد من المؤسسات الأخرى، منها المؤسسات القضائيّة. وليس أدلّ على ذلك من الرأي الاستشاريّ للجنة البندقية الصادر في 19 آذار 2024 وذلك في سياق تعليقها على اقتراح قانون تنظيم القضاء الإداري، وتحديدا على منح صلاحيات فائقة لرئيس مجلس شورى الدولة، حيث اعتبرت اللجنة أنّ ” من شأن منح صلاحيات خارقة لرئيس مجلس شورى الدولة أن يقوّض الاستقلاليّة الداخلية للقضاء الإداري وأن يؤدي إلى إرساء نظام مغلق".

لا استقلاليّة من دون محاسبة وتوازنات وضوابط

كما سبق بيانه، عمدت "الدراسة" إلى تصوير مجمل الهيئات المنشأة داخل مصرف لبنان على أنها مجرّد أذرع للحاكم والمجلس المركزي. ورد هذا الأمر بوضوح كلّي في البند 12 منها حيث ورد حرفيا: "يتمتع الحاكم بأجهزة وأذرع رقابية واستقصائيّة (لجان داخل المصرف المركزي) تمكّنه من القيام بعمله باستقلالية تامّة وبالتالي تمنع التدخّل من السلطة السياسيّة في عمله". وعليه، وانطلاقًا من هذا التوصيف للهيئات واللجان المنشأة داخل مصرف لبنان، استنتج معدّو "الدّراسة" أن "نقل الصلاحيّات من المصرف المركزي والحاكمية إلى أيّ سلطة أخرى داخل أو خارج الهيكلية المعتمدة في القانون 1963 يعرّض القطاع المصرفي برمّته للفوضى والابتزاز" وأنّ "أيّة إعادة نظر في صلاحيات ومهام الدوائر التابعة عضويا للحاكم (من لجان وهيئات) على حساب الحاكم والمصرف المركزي يعتبر أمرًا غير قانونيّ وضربًا لهرمية النظم العائدة للمصرف المركزي" إلخ..

كما ورد مقطع آخر شديد الدلالة في البند 15 من الدراسة حيث جاء: "أن الاستقلالية لا يمكن أن تفهم وتطبّق بشكل مفيد ومجدٍ إلا إذا شملت وامتدّت على كافة الأجهزة والدوائر والهيئات واللجان المرتبطة هي أيضا عضويا ووظيفيا بالمجلس المركزي والحاكم. هذا ما يمكن تسميته بالوحدة الكاملة المتكاملة وإن أي زعزعة في الهيكلية التنظيمية أو المهام الأساسية للأجهزة المرتبطة به يعرض سلامة المصرف المركزي للخطر مما يعتبر انتهاكا لوحدتِه وسلامتِه. وهذا التصوّر إنما يفترض أن المصرف المركزي بكامل أجهزته هو كتلة واحدة يتحكّم بها رجل واحد هو الحاكم من دون أيّ توازنات في توزيع المهامّ وضوابط.

وفي الواقع، نستشفّ من إكثار الإشارة إلى الهرميّة واستهجان المسّ بمرجعيّة الحاكم أو بوحدة المصرف، أن أكثر ما يقلق هو تمكين لجنة الرقابة من إحالة تقاريرها بحقّ المصارف المخالفة إلى الهيئة المصرفية العليا مباشرة من دون اشتراط أن تتمّ إحالتها من خلال حاكم مصرف لبنان، مما يفقد هذا الأخير سلطة التحكّم في إحالة هذه التقارير إلى الهيئة أو حفظها وتاليا تعطيلها من دون متابعة وفقا لما يراه مناسبًا.

ومن البيّن أن التوجّه المُعتمد سابقًا والذي تعود الدراسة لتتبنّاه تحت غطاء مسمّيات هجينة مثل "الوحدة الكاملة المتكاملة" لمصرف لبنان، إنما يخالف عنوةً المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية (2024) ومن ضمنها وجوب توزيع المهام بين الأجهزة المختصة واعتماد توازنات وضوابط check & balance متناسبة. ويهمّنا هنا بشكل خاص الإحالة إلى المبدأ 2 (استقلالية، محاسبة، موارد وحماية قانونية لأجهزة الرقابة) منها، حيث نقرأ حرفيا ضرورة ضمان الاستقلالية العملاتيّة والشفافية كما وجوب إعمال الحوكمة الداخلية وتوزيع المهام بطريقة متناسبة، مع اعتماد توازنات وضوابط من شأنها ضمان فعالية اتخاذ القرارات والمحاسبة. ولعل أبلغ ما ورد في هذا المبدأ بما يعنينا هنا هو أنه يتعين تنظيم هيكلية الجهاز الناظم على نحو يمنع أي تضارب مصالح سواء كان حقيقيا أو متصوّرا.

وما يؤكّد أهميّة إعمال هذه المبادئ، هي المُمارسة التي كان ينتهجها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقوامها الامتناع عن إحالة عشرات التّقارير الصّادرة عن لجنة الرقابة إلى الهيئة المصرفية العليا، وفق ما أكّده لنا أكثر من مصدر مطّلع على أداء لجنة الرقابة والحاكم السابق. وهي الممارسة التي أدّت عمليا إلى تقويض ليس فقط عمل هذه اللجنة وإنما في الآن نفسه إلى حرمان الهيئة المصرفية العليا من إمكانية اتّخاذ أيّ قرار بشأن المخالفات المصرفية، تبعًا للحؤول دون وضع يدها عليها. ونستشفّ من هذه الممارسة الأضرار التي قد تنجم في ظل احتكار السلطة في يد الحاكم بمعزل عن أيّ توازنات أو ضوابط، على نحو يجعل مصرف لبنان خاضعا ل "نظام السلطة الكاملة المتكاملة" أكثر مما هو "وحدة كاملة متكاملة" وفق ما جاء في "الدراسة". كما تقدّم هذه الممارسة ولهذا السّبب بالذات إثباتًا بليغُا على أنّ اعتماد التوازنات والضوابط (وهو أمر يقوم به مشروع القانون جزئيا) أمر أكثر من ضروري للحؤول دون تحوّل الاستقلالية إلى مرادف للسلطويّة مع كلّ ما قد يستتبعها من إخلال أو استغلال.

وهذا ما يتأكد من تاريخ مصرف لبنان الذي شهد نشوء لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا (1967) من باب تطوير هيكلته الداخلية لمواجهة عوامل الخلل والثغرات التي كشفتها الأزمة آنذاك. وعليه، وتبعا لهذه التعديلات، بات الجهاز الذي يتّخذ القرارات التنظيمية في شأن القطاع المصرفي (المجلس المركزي) مختلفًا عن الجهاز الذي يتولى الرقابة والتحقيق مع المصارف ومختلفًا عن الجهاز الذي يتولى اتخاذ قرارات عقابية بحق المصرف المخالف، على نحو يعكس اتّجاها إلى إعمال مبدأ التوازنات والضوابط وإن تعطل بشكل كبير بفعل ثغرات كثيرة مكّنت الحاكم السابق من استغلال سلطته، ومنها تحكّمه بإحالة تقارير لجنة الرقابة إلى الهيئة أو عدم إحالتها إليها.

وعليه، وبخلاف ما جاء في "الدراسة"، فإن مشروع القانون أتى ليستكمل تطبيق هذا المبدأ بما يعزّز النظام المُعتمد لمُحاسبة المصارف ومعالجة انعكاسات الأزمة على المصارف، من دون أن يكون لأيّ شخص مهما علا مقامه أن يتحكّم بهذا النظام أو أن يحوّره أو أن يخرجه عن مساره.

وختاما في هذا الخصوص، لا يسعنا أن نشدد كفاية على الترابط بين الاستقلالية والمحاسبة، مع الاكتفاء بالإحالة إلى المقالة التي نشرها الخبيران توبياس أدريان وأشرف خان في صندوق النقد الدوليّ بعنوان "مساءلة البنوك المركزية واستقلاليّتها وشفافيّتها" والتي شدّدا فيها على أنّ الاستقلالية والمحاسبة وجهان لعملة واحدة على نحو يؤكّد على ترابطهما وتلازمهما. وهذا ما يبقى مفقودا على طول "الدراسة" التي عجّت بمفهوم الاستقلالية من دون أن تعير أيّ اهتمام لضرورات توفير نظام محاسبة.

مؤسّسة مستقلّة أم دويلة؟

فضلًا عما تقدّم، مضت "الدّراسة" في اتّجاه إضفاء طابعٍ دستوريّ على استقلاليّة مصرف لبنان رغم خلو الدستور اللبناني من أيّة إشارة إلى ذلك. ولهذه الغاية، استندت "الدراسة" إلى دساتير دول أوروبية داعيةً للأخذ بالمعايير الأوروبية، علما أن أغلب هذه الدساتير تمّ تعديله تبعًا لاتّفاقية ماستريخت وإنشاء منطقة اليورو.

وعليه، وتبعا لهذه الدسترة المتخيّلة، استنتجت "الدراسة" على نحو مبتذل أنه ليس للمشرّع أن "يزيد من الاستقلاليّة لا أن يضعفها أو ينقص منها أو يجزّئها أو يشرذمها". ومن البيّن أن هذه العبارة مستوحاة تعسّفا من اجتهاد المجلس الدستوريّ بشأن استقلاليّة القضاء المضمونة دستوريّا (2019) والمأخوذ من اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي والتي تعرف تحت مسمّى effet cliquet. ويتمثل التعسف في أمرين: الأول أنه تم تطبيق هذا المبدأ الذي تكرّس بشأن استقلالية القضاء على "مصرف لبنان" الذي ليس لاستقلاليّته أيّة قيمة دستورية. والثاني، أن "الدراسة" أضافت إلى المبدأ المكرس في قرار المجلس الدستوري مفاهيم غامضة لا تفهم إلا على ضوء ما تقدّم ومنها منع المشرّع من "أي تجزئة أو شرذمة" وعمليا منعه من إرساء توازنات وضوابط داخل مصرف لبنان.

وتمضي "الدراسة" هنا في الاستعارة من الدستور الفرنسي من خلال ادّعاء أن قانون النقد والتسليف يشكل مدوّنة أو أنه "القانون الأسمى" الذي يجب أن تنظّم تحته كافة القوانين والأحكام اللاحقة. بمعنى أن "أي تعديل يطرأ على مجموعة القوانين المصرفية يتوجّب عليه حكما أن يراعي الهرمية المعتمدة في النصوص المؤسسة، إضافة إلى الحفاظ على استقلاليّة المصرف المركزيّ وقراراته المنبثقة من الحاكم وبالتالي تجنّب أيّ ارتباط بالسلطة السياسية والتنفيذية للدولة". ويلحظ هنا كيف سارعت "الدّراسة" تعسّفا إلى توظيف استعارة نظام دستوريّ مُخالف تمامًا للنظام اللبنانيّ للتحذير من المسّ بصلاحيّات الحاكم ونفوذه. فكأنّما نفوذ الحاكم هو خطّ أحمر على السلطة التشريعيّة (السلطة العليا في لبنان) الالتزام به والتشريع تحت سقفه، كلّ ذلك بالاستناد إلى تفسيرات "دستورية" لا تصمد أمام أيّ جدل جدّي، وفق ما نشرته المفكرة القانونية في مقال سابق.

وفي حين تنفي الدّراسة في مقطع آخر أن يكون مصرف لبنان جزيرة معزولة، فإنها سرعان ما تحصر حدود التّعاون مع الحكومة أو وزارة المالية بما نصّ عليه قانون النقد والتسليف، في موازاة إنكار أن يكون للمشرع إدخال أيّ تعديلات كما سبق بيانه.

ماذا عن الاستقلاليّة تجاه المصارف؟

هنا سنتناول بشكل خاصّ الملاحظات النقديّة التي وردت في الدّراسة على التعديل المقترح في مشروع القانون بشأن تكوين الهيئة المصرفيّة العليا. ففي حين بلغ انتقاد الدراسة للمشروع أشدّه بما يتّصل بضمّ رئيسة لجنة الرقابة على المصارف وفق ما بيّناه أعلاه، وبقي شديدا ولو بدرجة أقلّ بما يتّصل بالخبراء الثلاثة الذين يفترض أن يتمّ تعيينهم من قبل السلطة التنفيذية، فإنه خلا بالمقابل من أيّ انتقاد لوجود أعضاء يمثلون جمعية المصارف. فكأنّما الدّراسة التي استهجنتْ ضمّ هؤلاء الأعضاء (رئاسة لجنة الرقابة والخبراء المعيّنين من السلطة التنفيذية) لم تجدْ بالمقابل أيّ إشكال في انضمام أعضاء يرتبطون بشكل من الأشكال بجمعية المصارف. وما يزيد من قابليّة هذا التوجّه للانتقاد، هو أنّ المهمّة الأساسيّة للهيئة ستكون النظر في قابلية المصارف للإصلاح وتصفيتها عند الاقتضاء، بما يضع أي عضو مقرّب من جمعية المصارف حكما في حالة تضارب مصالح.

وتظهر فداحة هذا المنطق عند مقارنة كيفيّة تشكيل الهيئة حاليّا وكيفيّة تشكيلها وفق مشروع القانون:

فهي حاليّا تتكوّن من 6 أعضاء: الحاكم ونائب عنه وقاضٍ معين بمرسوم بالإضافة إلى المدير العام لوزارة المالية ورئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع (الذي يعيّن من غالبية ممثلة لجمعية المصارف) وعضو لجنة الرقابة المسمى من قبل جمعية المصارف. وبالمحصّلة، تعتمد الهيئة في تكوينها تركيبة ثلاثية بحيث تضمّ: 2 من المصرف المركزي و2 يعيّنان عمليّا من السّلطة المركزية و2 يعيّنان مباشرة أو غير مباشرة من جمعية المصارف.

أما مشروع القانون الحكومي فقد حفظ عضويّة كلا من الحاكم وأحد نائبيه، إلا أنه استبدل عضو لجنة الرقابة برئيسها واستبدل المدير العام لوزارة العدل والقاضي بثلاثة خبراء تعينهم الحكومة بناء على اقتراح 3 وزراء مختلفين. كما احتفظ بعضويّة رئيس مؤسّسة حماية الودائع. وعليه، تكون الهيئة وفق المشروع قد حافظت على تركيبتها الثلاثية، ولكن مع تعديل أوزان الفئات الثلاث بحيث أصبحت على الوجه الآتي: 3 من المصرف المركزي و3 من السلطة التنفيذية وعضو واحد مقرب من جمعية المصارف.

وعليه، وعلى ضوء التعديل المقترح لتكوين الهيئة، نستشفّ مما تقدّم ملاحظتيْن إثنتيْن:

الأولى أن "الدراسة" أسهبت في انتقاد ضمّ رئيسة لجنة الرقابة إلى الهيئة بحجة وجود تعارض بين المهامّ الرقابية والعمل التقريري للهيئة، فيما أنّها أغفلت تماما أن الهيئة تضمّ منذ إنشائها في 1967 عضوًا من لجنة الرقابة (وهو العضو المسمى من جمعية المصارف). ومن شأن هذا الأمر أن يشكل دليلا إضافيّا على خلفية "الدراسة" وقوامها الدفاع عن نفوذ الحاكم في مواجهة نشوء أيّ سلطة أخرى داخل مصرف لبنان بحجج عدّة، إحداها تعارض المهام الرقابية والتقريرية، وهي حجج لا تصمد أمام أي نقاش جدّي.

والثانية، أنّ "الدّراسة" أغفلت تمامًا إشكالية وجود ممثلين عن المصارف في الهيئة حاليّا أو حتى في الهيئة كما نصّ عليها مشروع القانون. فعدا عن لزومها الصمت بشأن عضو لجنة الرقابة المسمى من المصارف، لزمت أيضا الصمت حيال إبقاء رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع عضوا في تكوين الهيئة وفق ما جاء في هذا المشروع رغم ارتباطه بجمعية المصارف. وهو الأمر الذي حذر صندوق النقد الدولي منه موصيا بوجوب إخراجه منها إلى حين الانتهاء من إصلاح هذه المؤسسة. وهو إصلاح يجب بالحقيقة أن يترافق أيضا مع إصلاح للجنة الرقابة على المصارف في اتجاه إقصاء العضو المسمى من جمعية المصارف منها.

مبرّرات الاستقلاليّة تحدّد مداها

أخيرًا، يُلحظ أنّ مشروع القانون يهدف إلى إصلاح أوضاع المصارف، من دون أن يكون له أيّ صلة بدور مصرف لبنان في الحفاظ على سلامة النقد الوطني. ورغم ذلك، تعمّدت الدّراسة الخلط بين مهامّ مصرف لبنان المختلفة، على نحو يخوّلها استخدام النصوص والأدبيات القانونية المتّصلة بالحفاظ على سلامة النّقد في سياق انتقادها لمشروع القانون. وعليه، لم تجد "الدراسة" حرجا في استخدام دسترة استقلالية المصارف في المسائل المتصلة بالنقد في عدد من الدول من أجل دعم وجهة نظرها بشأن استقلالية مصرف لبنان في تنظيم أوضاع المصارف. وفي الاتجاه نفسه، أعابت "الدراسة" على الحكومة عدم استشارة المصرف المركزي في شأن مشروع القانون سندا للمادة 72 فيما أن هذه المادة تنطبق فقط على القضايا المتعلقة بالنّقد.

والواقع أن هذا الخلط يخلّ بمبدأ الأمانة العلمية. ففيما يُفهم أن يُعطى مصرف لبنان استقلاليّةً واسعةً في مجال سلامة النّقد تفاديا لاستسهال الحكومات زيادة الإنفاق بالعملة الوطنية لمواجهة تحدّيات آنية، لا تنطبق هذه الاعتبارات عموما في مجال تنظيم المصارف. وما يزيد من قابلية هذا الخلط للانتقاد هي الأهداف المعلنة لهذا المشروع وقوامها تجاوز الأزمة المصرفية وإعادة هيكلة المصارف بعد التدقيق فيها، وهي أزمة قد تكون أحد أبرز مسبّباتها الهندسات المالية التي تقررت على صعيد مصرف لبنان، بما تمثله من علاقات مشبوهة وملتبسة بينه وبين المصارف.